Bild

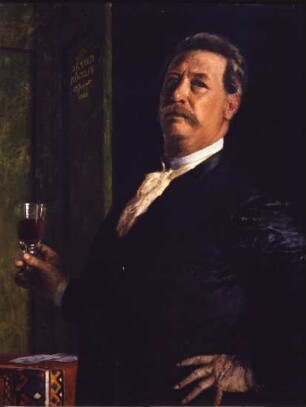

Selbstbildnis mit fiedelndem Tod

Im Jahre 1872 malte Arnold Böcklin in München sein »Selbstbildnis mit fiedelndem Tod«. Pinsel und Palette in der Hand, hat der Maler seine Arbeit aufhorchend unterbrochen, und der Betrachter kann sehen, daß es der Tod ist, der auf der letzten, der G-Seite spielend, eine zum Nachsinnen anregende Melodie erzeugt. Böcklin kannte die Totentanz-Darstellungen seines Landsmannes Hans Holbein (des Jüngeren) und die Reste des berühmten Totentanzes seiner Heimatstadt Basel. Er hatte eindrucksvolle Memento-Mori-Bilder, auch Künstler-und-Tod-Darstellungen in den Museen von Basel und München gesehen; die Ikonographie war ihm vertraut. In diesem Selbstbildnis aber erschrickt der Maler nicht über das Auftauchen des Todes. Er weicht dessen Nähe nicht aus, sondern lauscht der Anrufung. Dieser Tod ist offensichtlich kein Widersacher des schöpferischen Lebens, er nimmt dem Maler den Pinsel nicht aus der Hand. Eher scheint hier ein fruchtbarer Augenblick dargestellt, ein neuer Aspekt des alten Memento Mori bildprägend geworden zu sein. Der Moment des lauschenden Innehaltens ist der Moment der Inspiration. Jean Paul, den Böcklin mit Vorliebe las, vergleicht den Künstler mit jenem Instrument, auf das er lauscht: »Aber das Genie gleicht einer Windharfen-Seite; eine und dieselbe spielet sich selber zu mannigfachem Tönen vor dem mannigfachen Anwehen.« Und die innere Stimme kann auf verschiedene Weise klingen: »Es ist einerlei, wie man diesen überirdischen Engel des innern Lebens, diesen Todesengel des Weltlichen im Menschen nennt oder seine Zeichen aufzählt; genug, wenn man ihn nur nicht in seinen Verkleidungen verkennt« (Vorschule der Aesthetik, in: Jean Pauls sämtliche Werke, Bd. 1/2, Weimar 1935, S. 46, 51). Die siebziger Jahre, in denen Böcklin sein »Selbstbildnis mit fiedelndem Tod« malte, standen zudem ganz im Zeichen Schopenhauers (den Böcklin gelegentlich zitierte); auch von dessen Pessimismus her ließe sich das Selbstbildnis deuten. Schopenhauer aber bezieht sich in dem Kapitel »Vom Genie« seines Hauptwerkes »Die Welt als Wille und Vorstellung« ganz ausdrücklich auf Jean Paul. Nach seinem Ankauf für die Nationalgalerie 1898 fand das Bild im Sinne der herrschenden Lebensphilosophie eine ähnliche, überbiographische Deutung als Inspirationsdarstellung. Im »Pan« konnte man lesen: »Dies Bild ist nicht auf die Tonart des ›Memento mori‹ gestimmt. Vielmehr klingt aus seinem Pathos ein hoheitsvolles ›Memento vivere‹ heraus. […] zum Musageten metamorphosiert sich Freund Hein für den Künstler« (4. Jg., 1898, H. 4, S. 238 f.). | Angelika Wesenberg

- Standort

-

Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventarnummer

-

A I 633

- Maße

-

Höhe x Breite: 75 x 61 cm

Rahmenmaß: 99,5 x 86,5 x 5,5 cm

- Material/Technik

-

Öl auf Leinwand

- Ereignis

-

Erwerb

- (Beschreibung)

-

1898 Ankauf aus der Sammlung La Roche-Ringwald, Basel

- Ereignis

-

Herstellung

- (wann)

-

1872

- Letzte Aktualisierung

-

08.08.2023, 11:02 MESZ

Datenpartner

Alte Nationalgalerie. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Bild

Beteiligte

Entstanden

- 1872