Bild

Eisenwalzwerk (Moderne Cyklopen)

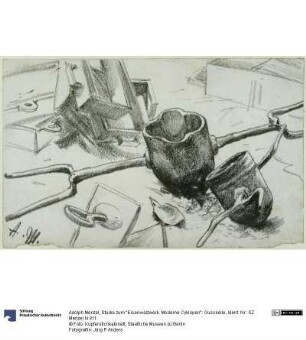

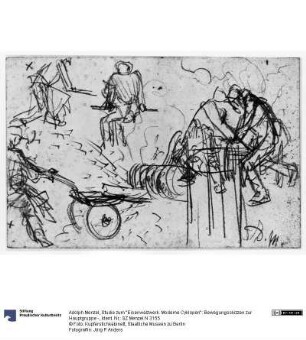

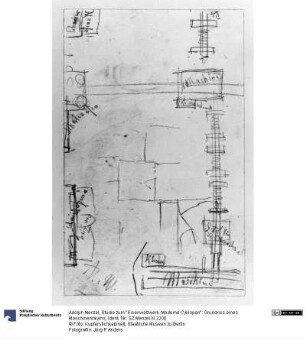

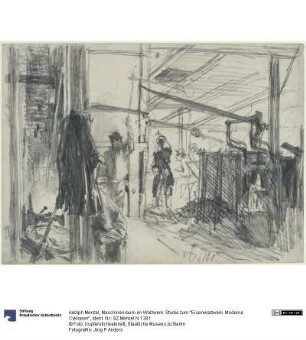

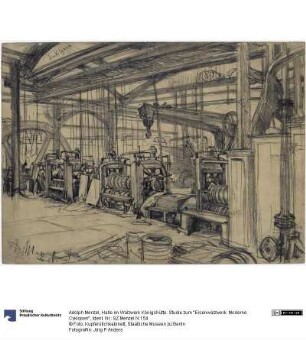

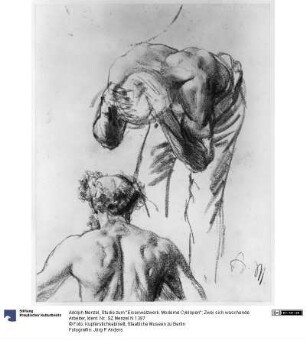

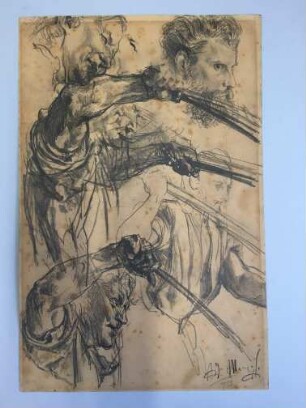

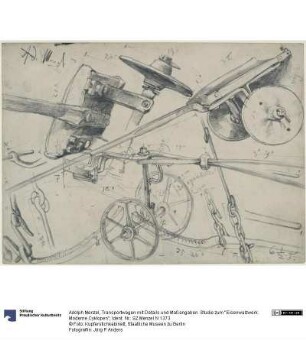

Nachdem Menzel die Reihe der großen Bilder zum Leben Friedrichs II. abgebrochen hatte, suchte er seine Gegenstände fast ausschließlich im Leben der Gegenwart, dessen modernes Chaos er erkundete. So konnte er das bis vor kurzem der Historienmalerei vorbehaltene Großformat einer Darstellung industrieller Arbeit widmen, ein auch im europäischen Kontext beispielloses Vorgehen, denn Courbets modernstes Sujet – in technischer Hinsicht – war die »Feuerwehr« geblieben (Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris, Petit Palais), und auch Ford Madox Browns »Work« (1852–1865, Manchester Art Gallery) stellte noch keine Maschinenarbeit dar. Die Wahl des Gegenstandes ergab sich nicht aus dem Auftrag eines Industriellen, es galt, kein ›Porträt‹ einer Fabrik zu malen, wie bei dem großformatigen Bilderzyklus »Geschichte einer Lokomotive« (1873–1876), den Menzels Freund Paul Meyerheim gleichzeitig für den Fabrikanten Albert Borsig schuf (heute Stiftung Stadtmuseum Berlin, und Stiftung Deutsches Technik Museum, Berlin). Bei Menzel schaltete sich der Bankier Adolph von Liebermann als Käufer erst ein, als mindestens der Plan schon gefaßt war. Das Thema war Menzel paradoxerweise durch einen Auftrag veralteter Art nahegebracht worden: Schon 1869 hatte er in eine allegorische Komposition (zum Jubiläum der Heckmannschen Metallfabrik) zwei von Glut und Rauch erfüllte Gießereiszenen eingefügt. Noch in der Dreiteilung des Eisenwalzwerkes – den Produktionsvorgang flankieren Männer, die sich nach beendeter Schicht waschen, und andere, die gierig ihre Pausenmahlzeit verzehren – klingt wohl die Einteilung der Gouache »Adresse zum fünfzigjährigen Jubiläum der Firma Heckmann« von 1869 (Kupferstichkabinett, Berlin) nach. Inzwischen aber war der Stoff noch aktueller geworden, denn die Industrialisierung Deutschlands wurde nach dem Sieg von 1870/71 über Frankreich durch immense Reparationszahlungen des unterlegenen Nachbarn noch beschleunigt. Auch der Gründerkrach 1873 fiel mitten in die Arbeit am »Eisenwalzwerk«. Im Spätsommer 1872 war Menzel eigens nach Königshütte in Oberschlesien gereist, wo die von dem großen Berliner Bankier Gerson Bleichröder mitfinanzierte Vereinigte Königs- und Laurahütte AG zugleich einen sehr hohen technischen Stand und akute soziale Spannungen erkennen ließ, und studierte diese zukunftsträchtige Gegenwart nicht anders als zuvor die Sachzeugen der Geschichte. Er las Ingenieurliteratur und zeichnete Maschinen und Werkzeuge, vor allem aber die Bewegungen der Arbeiter, deren Dramatik durch die Partnerschaft mit Maschinen geprägt ist. Nicht vielen unter den zahlreichen überlieferten Zeichnungen sieht man die spontane, vorsatzlose Entstehung an; die meisten Einzelstudien finden sich auf dem Gemälde wieder, als sei Menzel mit einer fertigen Kompositionsidee an den Ort des Geschehens gereist, um dort Detailanschauung zu gewinnen. Doch einen Gesamtentwurf scheint es, wie für die anderen Werke nach 1865, niemals gegeben zu haben. Da Menzel auch in Berliner Metallfabriken – etwa Borsig in Moabit – weitere Studien zeichnen konnte, wird das Gemälde in abwechselndem Zeichnen und Malen gewachsen sein. Ausführlich und technisch genau hat Menzel in einem Textvorschlag für den Katalog der Nationalgalerie im April 1879 das Bildgeschehen festgehalten (A. Menzel, Briefe, Bd. 2, Berlin 2009, S. 764–766): Wie die aus einem Schweißofen geholte weißglühende ›Luppe‹, aus der eine Eisenbahnschiene werden soll, von einem Wagen, dessen Deichsel man hochschiebt, unter die erste Walze eines Walzenstranges zu gleiten beginnt. Drei mit Zangen bewaffnete Arbeiter geben ihr die Richtung; drei andere, hinter denen sich eine mächtige Hebevorrichtung erhebt, erwarten die Luppe jenseits der Walze. Danach wird sie »an den sämmtlichen unter sich verschieden profilierten Gängen des ganzen Walzenstranges« hin- und zurückgeführt werden. »Links fährt ein Arbeiter einen Eisenblock, dem der Dampfhammer die Form gegeben zum Verkühlen hinweg.« Dahinter leuchtet ein Puddelofen, vor dem sich die Silhouette eines Werkinspektors abzeichnet. Im Hintergrund der weiten Halle lassen die hochgezogenen Schiebewände das bleiche Tageslicht ein, das, Dampf und Rauch durchdringend, das ganze obere Drittel der Bildfläche beherrscht. Nur die roten Reflexe auf den Hebestangen, die den Walzenstrang begleiten, verbinden die obere Zone mit der von Feuer- und Glutlicht erfüllten unteren Zone – die Wechselwirkung unterschiedlicher Beleuchtungsquellen ist ein Leitmotiv in Menzels Malerei von Anbeginn, und meisterlich läßt er die Figurengruppen im »Eisenwalzwerk« aus dem Bereich der Reflexlichter in neutrale Schattenzonen hinübergleiten, so die durch ein beuliges Blech abgeschirmten Essenden rechts. Der Raum wird durch eine große Diagonale geordnet, die von der vorderen rechten Ecke in die linke hintere verläuft. Blickfang ist ein großes Schwungrad in der Ferne, das wie der Bogen eines Altarbildes die Hauptgruppe überwölbt und sich im Arm des Arbeiters mit der Zange wiederholt. Die dichte Besetzung mit Figuren und Gegenständen nimmt nach links hin ab, und hier kann der Blick die ganze Tiefe des Raumes durchmessen. Das »Eisenwalzwerk« ist das komplexe Bild eines komplexen Systems praktischer wie auch sozialer Beziehungen. Das »Maschinenzeitalter«, wie ein Roman (1899) von Bertha von Suttner heißt, könnte auch sein Titel sein. Die Verknüpfung von drei unterschiedlichen Phasen der Schichtarbeit leiht ihm zyklischen Charakter und läßt Zeit erlebbar werden. Durch das antikisierende Pathos des – nicht von Menzel erfundenen – alten Titels »Moderne Cyklopen« hindurch ist eine ambivalente Haltung dem ›Heroismus des modernen Lebens‹ gegenüber zu spüren: In unheimlicher Unentschiedenheit zwischen Dienen und Drohen erscheint dem gebildeten Zeitgenossen, was Menzel mit hochgespannter Neugier gestaltete. | Claude Keisch

- Location

-

Alte Nationalgalerie, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventory number

-

A I 201

- Measurements

-

Höhe x Breite: 158 x 254 cm

Rahmenmaß: 192 x 288 x 11 cm

Gewicht: 75 kg

- Material/Technique

-

Öl auf Leinwand

- Event

-

Erwerb

- (description)

-

1875 Ankauf aus der Sammlung des Bankiers Adolph von Liebermann, Berlin

- Event

-

Herstellung

- (when)

-

1872-75

- Last update

-

08.08.2023, 11:02 AM CEST

Data provider

Alte Nationalgalerie. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bild

Associated

Time of origin

- 1872-75