Zeichnung

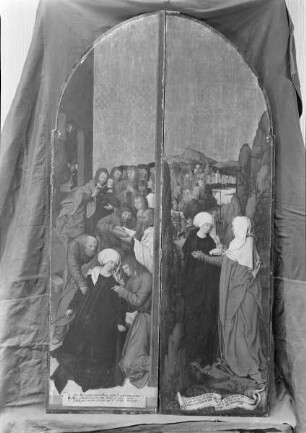

Der ungläubige Thomas

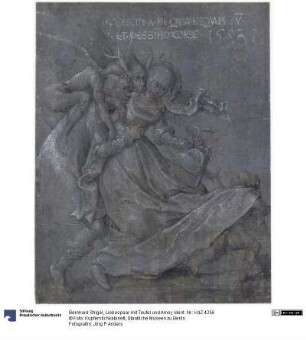

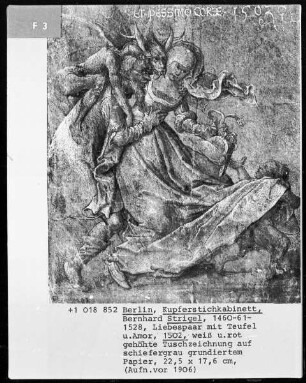

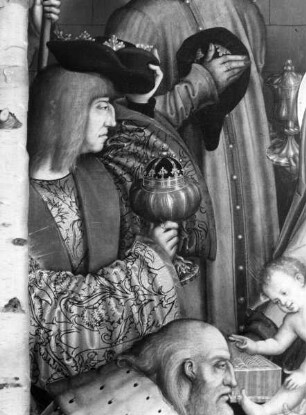

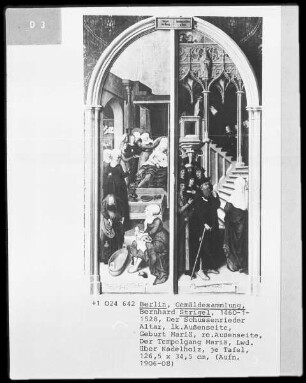

Das Thomasblatt ist ein hoch artifizielles Kunstwerk. In hervorragender Laviertechnik arbeitete Strigel sich durch Verdichten der Grundierungsfarbe in der Gewandmodellierung vom Dunklen ins Helle. Der Grundton des rötlich braun, leicht lasierend eingestrichenen Papiers ist der hellste Tonwert der Flächenzeichnung. Von ihm ausgehend sind alle anderen Tonwerte gesetzt. Dabei verfestigen sich die dunklen Wolken im Hintergrund hinter den Aposteln zu einem schwarzen Fond, so daß trotz einer extrem bühnenartigen Raumanlage die Illusion von einer weit in die Tiefe gestaffelten Beobachtergruppe rechts entstehen konnte. Das Ganze wirkt mehr als Relief denn als eine Studie oder Visierung zu einem Gemälde, denn auch in den für Strigels Zeichnungen sehr typischen Höhungen der Spitzlichter hält sich der Memminger Meister hier sehr zurück. Nur wenige Gewandgrate wurden mit weiß und ganz wenige Körper- und Gesichtsdetails mit rosaroter Farbe gehöht. Hier steht alles im Zeichen einer plastischen Monumentalität und dramatischen Ruhe, die anderen Blättern des Künstlers in Berlin noch abgeht. Das Thomasblatt ist sicherlich die jüngste Strigelzeichnung im Berliner Kupferstichkabinett. Die beiden anderen Blätter der Sammlung sind relativ sicher datiert. Das älteste (KdZ 2407) ist eine Vorzeichnung zu Strigels Johannestafeln zum Blaubeurer Hochaltar von 1493/94, das „Ungleiche Paar mit Amor und Teufel“ (KdZ 4256) ist mit dem Datum 1503 ist einer der wenigen Fixpunkte im zeichnerischen Oeuvre des Memmingers. Der Vergleich der Blätter zeigt, daß Strigel sich über die Jahre hinweg zwar derselben Zeichentechnik bedient, daß sich der Umfang der charakteristischen Weiß- und vor allem der Rosahöhung von Inkarnatpartien jedoch erheblich ändert und zugunsten einer plastischen Monumentalität und dramatischen Ruhe zurücktritt. Hugelshofer vermutete eine Entstehung des Blattes zu Beginn des zweiten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, Rettich datiert ans Ende dieses Dezenniums und vergleicht sie entwicklungsgeschichtlich mit Bernhard Strigels verlorener Marientodtafel (Otto 1964, Kat. 31, Abb. 85). Noch enger verwandt sind die von Bevers mit Recht zum Vergleich herangezogenen Tafeln eines Altars aus der Sammlung Hirscher, der um 1520 entstanden ist und vermutlich aus der Nikolauskirche zu Isny stammt. Auf seinen Reisen nach Wien konnte Strigel Eindrücke der Donauschule aufnehmen, die sich in der Zeichnung niederschlagen. Text: Michael Roth in: Kunstsinn der Gründerzeit. Meisterzeichnungen der Sammlung Adolf von Beckerath. Kupferstichkabinett Staatliche Museen zu Berlin 30.11.2002 - 23.3.2003. Berlin 2002, S. 100f., Kat. 35 (mit weiterer Literatur)

- Location

-

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin, Berlin

- Inventory number

-

KdZ 5548

- Measurements

-

Höhe x Breite: 37,9 x 27,2 cm

- Material/Technique

-

Pinsel in Schwarz, grauschwarz laviert, weiß und rosarot gehöht auf rötlich-braun grundiertem Papier, Einfassungslinien in Schwarz und Weiß

- Classification

-

Zeichenkunst

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

Entstehungsort stilistisch: Memmingen

- (when)

-

um 1520

- Rights

-

Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin

- Last update

-

07.04.2025, 7:53 AM CEST

Data provider

Kupferstichkabinett. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Zeichnung

Associated

Time of origin

- um 1520