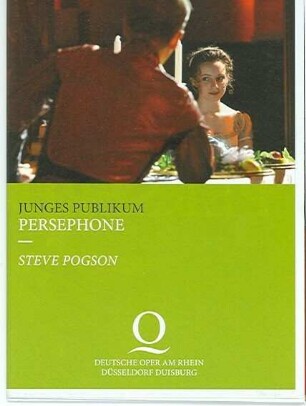

Skulptur

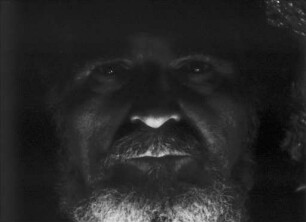

Thronende Gottheit: sog. Göttin von Tarent (Persephone, Hera, Aphrodite?)

Die feierlich wirkende Statue, in der sich die Körperauffassung des beginnenden Strengen Stils mit der reichen dekorativen Kleidung und der Heiterkeit der spätarchaischen Kunst verbindet, hat viel Anlass zu Diskussionen gegeben. Schon ihr Fundort ist umstritten (Tarent, aber auch Lokri werden genannt). Mit einiger Sicherheit kann man annehmen, dass sie ein Kultbild war: aus Tarent stammt eine Terrakottaform zum Ausformen von Statuetten einer thronenden Göttin vom gleichen Typus, die in das Heiligtum der Göttin geweiht wurden. Die Statuette hält in der rechten Hand eine Spendeschale, der Gegenstand in ihrer linken ist nicht erkennbar. Eine Spendeschale kann auch die Statue gehalten haben. Die feingliedrigen Beine des Thrones, die kunstvoll ausgesägte Elfenbein- oder Holzformen nachbilden, sind zum Teil weggebrochen. Die Last der Statue wurde auch nicht von den Thronbeinen getragen, sondern von einem unter dem Sitz verborgenen massiven Marmorwürfel. Um die große Statue besser verkaufen zu können, hatten Händler, in deren Hände die Statue bald nach ihrer Auffindung geraten war, den Kopf abgesägt und auch begonnen, den Körper von dem großen Stützkissen im Rücken abzutrennen. Während einer Restaurierung im Fahr 1996 konnte die Haltung des Kopfes dem Rest der Bruchfläche im Hals entsprechend korrigiert werden. Sie fügt sich nun kaum merklich dem Bewegungsrhythmus der Statue ein, in dem sich der klassische Kontrapost andeutet, die Darstellung von Anspannung und Entspannung im organischen Zusammenhang des Körpers. Die linke Seite der Gestalt mit dem vorgesetzten Fuß, der leicht gesenkten Schulter und dem gerade vorgestreckten Unterarm zeigt eine »Öffnung und Entspannung« gegenüber der rechten Seite mit dem »angespannten«, näher zum Thron herangezogenen Fuß und dem angehobenen Unterarm. Diese Bewegung teilt sich auch den reichen Gewändern mit. Die Übernahme der archaischen Formen wird unterschiedlich erklärt: als Nachschleppen des archaischen Stils des Mutterlandes in der unteritalischen Kolonie oder - überzeugender - als bewusster Rückgriff auf alte Formen, die dem Kultbild besondere Würde verliehen. Von der Farbfassung der Statue zeugen nur geringe Spuren an der Rückseite des Thrones: ein hell gebliebenes Palmettenband, das einst durch Farbe gedeckt war, und ein Rautenmuster an der Oberkante der Lehne. Nach dem Vorbild der Statuen von der Akropolis in Athen muss man sich Thron und Gewand reich bemalt vorstellen, die Säume des Mantels vielleicht mit kräftigen Farben, die anderen Stoffpartien mit kleinen Kreuzen oder Blüten bestreut. Im Gesicht ist das archaische Lächeln zurückgenommen. Das Stirnhaar ist jedoch noch gekräuselt wie bei den spätarchaischen Koren, und lange Locken fallen auf die Brust herab, deren symmetrische Anordnung durch die Bewegungen der Figur differenziert wird. Kleine Einlasslöcher im Diadem und in den Ohrläppchen zeigen, dass hier glänzender Metallschmuck angesetzt war. Es gibt keine sicheren Hinweise darauf, welche Göttin in dem Kultbild dargestellt ist. Die Antikensammlung. Altes Museum, Pergamonmuseum 3. Aufl. (2007) S. 149 f. Nr. 85 (H. Heres).

- Location

-

Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin

- Inventory number

-

SK 1761

- Measurements

-

Objektmaß: 151 x 70 x 91,5 cm

- Material/Technique

-

Marmor

- Event

-

Herstellung

- (where)

-

Fundort: Tarent? (Italien)

- (when)

-

2. Viertel 5. Jh.v.Chr.

- Rights

-

Antikensammlung, Staatliche Museen zu Berlin

- Last update

-

31.03.2023, 6:30 PM CEST

Data provider

Antikensammlung. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Skulptur

Time of origin

- 2. Viertel 5. Jh.v.Chr.