Grafik

Dornauszieher

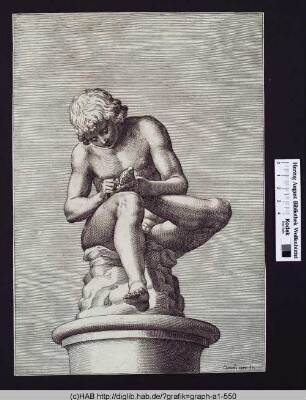

Ein unbekleideter Knabe sitzt auf einem Felsblock. Er hat das linke Bein angewinkelt und den Fuß mit nach oben gewendeter Sohle auf das rechte Knie gelegt. Mit der linken Hand hält er den Fuß, mit der rechten versucht er, einen Dorn aus der Sohle zu ziehen. Der Oberkörper des Knaben ist leicht zu seiner rechten Seite vornüber gebeugt, der Kopf schräg nach rechts geneigt, mit konzentriertem Blick auf seine Fußsohle. Der runde, profilierte Sockel unter dem Knaben zeigt an, daß es sich um eine Skulptur handelt: den Dornauszieher aus den kapitolinischen Museen in Rom. Der Blick auf die Skulptur ist schräg von unten her vor einem neutralen, waagerecht schraffierten Hintergrund gegeben. Besonders deutlich wird dies durch die Untersicht auf die Sohle des rechten Fußes, die der Figur eine unstatisch manierierte Haltung gibt. Der Fuß der Statue im Konservatorenpalast zu Rom hingegen liegt fest auf dem Boden auf. - Die Bronzestatue aus dem 1. Jahrhundert v. Chr. ist die eklektische Wiederholung einer Skulptur aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., die in einer römischen Marmorkopie, dem Dornauszieher Castellani im British Museum London, erhalten ist. Dem hellenistischen Vorbild ist der Kopf einer klassischen Knabenstatue des 5. Jahrhunderts. v. Chr. angefügt. Das Motiv des Dornausziehers hatte schon in der Antike eine große Nachfolge in zahlreichen Variationen. Die kapitolinische Skulptur stand vermutlich auf einer Säule im Freien beim Lateran in Rom und kam 1471 als Geschenk Sixtus IV. in den Konservatorenpalast auf dem Kapitol. Sie ist eines der wenigen antiken Bildwerke, das nie unter der Erde lag und immer sichtbar war. - Die erste ausführliche Beschreibung der Skulptur im frühen Mittelalter ist von Magister Gregorius in seinem Werk "De mirabilis urbis Romae" überliefert, das zwischen 1165 und 1167 entstand. Gregorius berichtet, daß die Statue als Bild des Priap galt, des Gottes der Fruchtbarkeit. In der mittelalterlichen Kunst taucht das Motiv des Dornausziehers vielfach in verschiedenartigen Abwandlungen auf, auch in weiblichen Varianten und als Affe. Der Dorn im Fuß galt im Mittelalter als Sinnbild der Erbsünde, der Dornauszieher stand symbolisch für Sündhaftigkeit, Torheit, Luxuria und Heidentum. Mittelalterliche Darstellungen des Dornausziehers finden sich in Monatsbildern für den März als Symbol der beginnenden Fruchtbarkeit und als heidnisches Götzenbild, das zerstört wird. Auf dem Grabmal des Erzbischofs Friedrich von Wettin (gest. 1152) in Magdeburg wird ein Dornauszieher, das "heidnische Idol par exellence" , von der Spitze des Bischofsstabes durchbohrt, Sinnbild für den Triumph des Christentums über die heidnische Fleischlichkeit. (Vgl. Kat.-Nr.*) - In der Renaissance erwachte die Bewunderung für die Skulptur wegen ihrer formalen Qualitäten jenseits christlicher Interpretation neu. Mit der Räumlichkeit ihrer Darstellung und der Vielfalt der Ansichten bot sie zahlreiche Möglichkeit der bildlichen Wiedergabe und der Variation. Sie wurde für Künstler der frühen Renaissance zu einem bedeutenden Studienobjekt, ihre Beliebtheit gelangte in Oberitalien im 16. Jahrhundert zu einem Höhepunkt. Nördlich der Alpen wurde die Statue vor allem durch Zeichnungen bekannt und fand weite Verbreitung in der bildnerischen Nachfolge. "Der Dornauszieher beiderlei Geschlechts gehörte zum Repertoire jedes nordischen Künstlers, dem die Antike und Italien zugänglich waren." Vorbild für den Kupferstich von Cornelis Cort war ein Gemälde des flämischen Monogrammisten ED. Die Datierung "153" ist unvollständig, das Bild entstand wahrscheinlich 1537. Das Gemälde, das sich heute in einer Privatsammlung in Gudhammer, Schweden, befindet, wurde als Kupferstich in zahlreichen Guide di Roma verwendet. -

Auf Felsen sitzender nackter Knabe, zieht Dorn aus linkem Fuß.

- Standort

-

Georg-August-Universität Göttingen / Kunstgesch. Seminar und Kunstsammlung der Universität, Göttingen

- Inventarnummer

-

D 4141

- Maße

-

Breite: 202 mm (Blatt)

Höhe: 308 mm (Blatt)

- Material/Technik

-

Papier; Kupferstich

- Inschrift/Beschriftung

-

Marke: BIBL. R.ACAD. G.A. (unten mittig)

Gravur: "Corneli cort fe." (Signatur unten rechts)

- Verwandtes Objekt und Literatur

-

Literatur in Zusammenhang: A. von Salis, „Antike und Renaissance : über Nachleben und Weiterwirken der alten in der neueren Kunst“. Rentsch, Erlenbach-Zürich, 1947. (S. 124-134)

Literatur in Zusammenhang: N. Himmelmann, „Drei hellenistische Bronzen in Bonn : mit einem Anhang über den Dornauszieher Castellani. Abhandlungen der Geistes- und Sozialwissenschaftlichen Klasse / Akademie der Wissenschaften und der Literatur ; 1975,2“. Akad. der Wiss. und der Literatur, Mainz, 1975.

Beschrieben in: F. Haskell und Penny, N., „Taste and the antique : the lure of classical sculpture, 1500-1900“. Yale Univ. Press, New Haven [u.a.], 1981. (S. 308-310, Nr. 78)

Literatur in Zusammenhang: C. D'Onofrio, „Un popolo di statue racconta : storie, fatti, leggende della città di Roma antica, medievale, moderna. Collana di studi e testi per la storia della città di Roma ; 10“. Romana società editrice, Roma, 1990.

Literatur in Zusammenhang: V. Wiegartz, „Antike Bildwerke im Urteil mittelalterlicher Zeitgenossen. Marburger Studien zur Kunst- und Kulturgeschichte ; Bd. 7“. VDG, Weimar, 2004. (S. 86-91, 154-157)

Literatur in Zusammenhang: R. Amedick, „Dornauszieher : bukolische und dionysische Gestalten zwischen Antike und Mittelalter“, Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft, Bd. 32. VDG, Verl. und Datenbank für Geisteswissenschaften, Weimar, S. 17-51, 2005.

Veröffentlicht in: G. Unverfehrt, Beckmann, I., und Warncke, C. -P., „Gott & die Welt : niederländische Graphik des 16. Jahrhunderts aus der Kunstsammlung der Universität Göttingen ; [Carsten-Peter Warncke zum 60. Geburtstag] ; [Kunstsammlung der Universität Göttingen, 10. Juni bis 8. Juli 2007, Emslandmuseum Schloß Clemenswerth, 2. September bis 31. Oktober 2007, Ostfriesisches Landesmuseum Emden, 17. Februar bis 30. März 2008]“. Cuvillier, Göttingen, 2007. (Kat.Nr. 33)

Beschrieben in: M. Sellink, Leeflang, H., Cort, C., und Hollstein, F. W. H., „The new Hollstein Dutch & Flemish etchings, engravings and woodcuts, 1450 - 1700 ; [8]“. Sound & Vision Publ. [u.a.], Rotterdam, 2000. (III, S. 142-144, Nr. 215/I)

Veröffentlicht in: M. Luchterhandt und Roemer, L., „Abgekupfert : Roms Antiken in den Reproduktionsmedien der Frühen Neuzeit ; Katalog zur Ausstellung, Kunstsammlung und Sammlung der Gipsabgüsse, Universität Göttingen, 27. Oktober 2013 bis 16. Februar 2014 ; [Ausstellung Abgekupfert - Roms Antiken in den Reproduktionsmedien der Frühen Neuzeit ..]“. Imhof, Petersberg, 2013. (S. 180, Kat.Nr. II.09)

Literatur in Zusammenhang: T. Buddensieg, „Die Statuenstiftung Sixtus' IV. im Jahre 1471“, Römisches Jahrbuch für Kunstgeschichte, Bd. 20. Wasmuth, Tübingen, S. 35-73, 1983.

Literatur in Zusammenhang: J. P. Cuzin, Gaborit, J. -R., und Pasquier, A., „D'après l'antique : Paris, Musée du Louvre, 16 octobre 2000 - 15 janvier 2001“. Réunion des Musées Nationaux, Paris, 2000. (S. 200-224)

Beschrieben in: N. Gramaccini und Meier, H. J., „Die Kunst der Interpretation : italienische Reproduktionsgraphik 1485 - 1600“. Dter Kunstverl., München [u.a.], 2009. (S. 86f., 194.)

Beschrieben in: B. Rubach: ANT. LAFRERI FORMIS ROMAE. Der Verleger Antonio Lafreri und seine Druckgraphikproduktion. Diss. Humboldt-Universität zu Berlin 2009. II, S. 144, Nr. 303/VKK 313.

Quelle: J. D. Fiorillo u. C. Oesterley: Verzeichnis der Kupferstiche auf der königl. Universitäts = Bibliotheken in Göttingen. Verfertiget von Johann Dominicus Fiorillo. Fortgesetzt von Carl Oesterley. Archiv der Kunstsammlung der Georg-August-Universität Göttingen 1781ff. Bd. II

Literatur in Zusammenhang: G. Tauscher: Der Dornauszieher. Ein paganes Idol im Mittelalter? In: W. Schenkluhn (Hg.): zur Architektur und Plastik des Mittelalters in Sachsen-Anhalt. Halle a. d. Saale 2000 S. 55-80

Literatur in Zusammenhang: P. P. Bober u. R. Rubinstein: Renaissance Artists and Antique Sculpture. A handbook of Sources. London, 1986 S. 235-237

Literatur in Zusammenhang: G. Fossi: la représentation de l'Antiquité dans la sculpture romane et une figuration classique: Le tireur d'épine. In: D. Buschinger u. A. Crepin (Hg.): La représentation de l'Antiquité au Moyen Âge. Wien 1982

Beschrieben in: The Illustrated Bartsch 52, S. 175, Nr. 151-I (156)

Literatur in Zusammenhang: W. S. Heckscher: "Dornauszieher". In: Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, Bd. 4. Stuttgart 1958, S. 289-299.

Literatur in Zusammenhang: C. Thoenes: "Sic Romae". Statuenstiftung und Marc Aurel. In: V. von Flemming u. S. Schütze (Hg.): Ars naturam adiuvans. Festschrift für Matthias Winner zum 11. März 1996. Mainz 1996 S. 86-99

- Klassifikation

-

Zeichnung/Grafik (Hessische Systematik)

Kupferstich (Oberbegriffsdatei)

- Bezug (was)

-

Antikenrezeption

Junge

Fels

Dornauszieher

Spinario; Dornauszieher

- Ereignis

-

Entstehung

- (wer)

-

unbekannter Vorbild / IdeengeberIn (Monogrammist ED)

- (wann)

-

1533? - 1578? (Lebensdaten von C. Cort)

- Ereignis

-

Herstellung

- Förderung

-

Die Digitalisierung wurde gefördert durch die Deutsche Digitale Bibliothek aus Mitteln des Programms „Neustart Kultur“ der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

- Letzte Aktualisierung

-

24.04.2025, 12:58 MESZ

Datenpartner

Kunstsammlung der Universität Göttingen. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Grafik

Beteiligte

- unbekannter Vorbild / IdeengeberIn (Monogrammist ED)

- Cort, Cornelis (StecherIn)

Entstanden

- 1533? - 1578? (Lebensdaten von C. Cort)

![[Der Dornauszieher; The Thorn Puller; Le Tireur d'epine; Lo Spinario]](https://iiif.deutsche-digitale-bibliothek.de/image/2/255fea5f-e1f5-4886-87c4-bf5c9a5e9499/full/!306,450/0/default.jpg)