Bestand

Nachlass Victor Strauss (1894-1966) (Bestand)

Überlieferungsgeschichte

Nachlass von Victor Strauss (1894-1966), jüdischer Leutnant im Ersten Weltkrieg, dem Hauptstaatsarchiv geschenkt durch den Sohn Kurt Strauss 2003

Inhalt und Bewertung

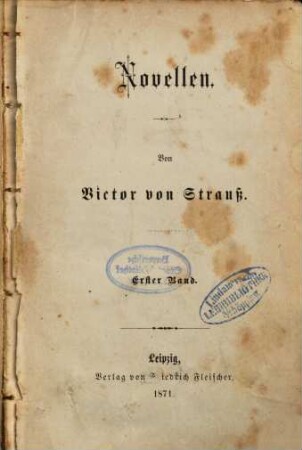

Maschinenschriftliche Abschriften von Feldpostbriefen von Victor und Walther Strauss an ihre Eltern, 1915;

zusätzliche persönliche und militärische Unterlagen aus dem Besitz von Victor Strauss

Biografische Einleitung: Victor Strauss und sein Bruder Walther, deren Feldpostbriefe an ihre Eltern den zentralen Bestandteil dieses Nachlasses bilden, waren deutsche Juden, die im Ersten Weltkrieg als deutsche Soldaten kämpften. Noch 1935 mit einer Verdienstmedaille zur Erinnerung an diesen Fronteinsatz ausgezeichnet, verlor ihre Leistung in den folgenden Jahren die Anerkennung durch das Regime und schützte sie nicht vor nationalsozialistischer Verfolgung. Als dritter von vier Söhnen wurde Victor (Viktor) Strauss am 5. Juli 1894 in Prag geboren. Sein Vater, Sigmund Strauss (1860-1933), war hier als Kaufmann und Fabrikdirektor tätig. Er hatte mit seiner Frau Regina geb. Melzer (1865-1939) bereits die Söhne Adolf und Walther (* 1892), es folgte noch der jüngere Egon. Victor Strauss besuchte seit September 1900 die Allgemeine Volks- und Bürgerschule in der Prager Altstadt. Mit dem Umzug der Eltern nach Stuttgart Bad Cannstatt 1902 lernte er auf der dortigen Elementarschule und im Königlichen Gymnasium. Auch nach dem Erreichen der wissenschaftlichen Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst im Juli 1910 setzte er seinen Gymnasialbesuch ein weiteres Jahr fort. Am 14. August 1911 begann er eine zweijährige kaufmännische Lehre bei der Mechanischen Gurten- und Bandwebe-rei B. Gutmann & Marx in Bad Cannstatt, in deren Anschluss er Mitarbeiter der Firma wurde. Gemeinsam mit seinem Bruder Walther trat Victor Strauss am 5. August 1914 als Kriegsfreiwilliger beim Feldartillerie-Regiment 13 ein. Beide erhielten eine fünfmonatige Ausbildung in der Garnison Ludwigsburg und wurden im Januar 1915 an der Ostfront in Nordpolen eingesetzt. Hier waren sie bis November 1915 an den Angriffs- und Durchbruchkämpfen an der Bzura und am Serbenfeldzug beteiligt. Mit der Entscheidung der Kämpfe zugunsten der Mittelmächte wurde das Feldartillerie-Regiment 13 Mitte November aus der östlichen Kampffront herausgezogen und nach Menin in Flandern verlegt. Victor Strauss nahm, seinem Personalbogen zufolge, Ende des Jahres an den Stellungskämpfen in der Champagne und bei Arras teil, wohin er nach dem 31. Oktober 1915, dem letzten der an die Eltern überlieferten Briefe, gekommen sein muss. Während nahezu zweier Jahre hielt er sich dann, abgesehen von einer längeren Sommerpause 1917, im östlichen Frontgebiet auf und wurde am 26. Oktober 1917 zum Leut-nant der Reserve befördert. Ab Dezember lag er erneut in Stellungskämpfen in Flandern, nun zur Führungskolonne 677 versetzt, und blieb an der belgischen Front bis zu seiner Entlassung am 31. Januar 1919. Nach Kriegsende erhielt Victor Strauss erneut Beschäftigung in der Weberei B. Gutmann & Marx, wo er nach zwei Jahren neben seiner Verkaufstätigkeit auch als Prokurist arbeitete. Am 21. März 1922 heiratete er seine Cousine Marianne Melzer (1899-1987), mit der er weiterhin im Elternhaus in der Moltkestr. 77 in Bad Cannstatt lebte. Erst nach der Geburt des Sohnes Helmut 1923 und einer beruflichen Veränderung zog das Ehepaar in den Bad Cannstatter Kanonenweg. Strauss hatte im September 1925 seine Stellung bei B. Gutmann & Marx gekündigt, um selbständiger Textilwarenvertreter dieser und weiterer Firmen zu werden. 1928 übersiedelte die Familie schließlich in den Eschenweg 2 in Stuttgart-Degerloch. Zwei Jahre später wurde hier der zweite Sohn, Kurt, geboren. Am 30. März 1918 ehrte man Victor Strauss durch die Verleihung des Eisernen Kreuzes II. Klasse. Noch am 2. Mai 1935 erhielt er zusätzlich zur Erinnerung an den Ersten Weltkrieg das von Reichspräsident von Hindenburg gestiftete Ehrenkreuz für Frontkämpfer. Sein Sohn Helmut hatte jedoch schon 1933 wegen schlechter Behandlung das Gymnasium in Stuttgart verlassen, und 1938 übersiedelte seine Frau mit beiden Söhnen zu ihren Eltern nach Prag. Strauss selbst musste im November 1938 wegen des Wegbrechens von Geschäftspartnern seine Firma schließen und wurde kurz darauf im Konzentrationslager Welzheim inhaftiert. Dank der Fürsprache englischer Quäker kam er nach einem Monat fr ei und durfte nach England emigrieren; im März 1939 gelang ihm so - parallel zu seiner Frau und den Kindern - die Ausreise nach London. Vermutlich wiederum durch Einfluss der Quäker wurde auch seine dortige Internierung erleichtert: Als deutscher Jude wurde Strauss vorübergehend auf der Isle of Man festgesetzt, jedoch nach kurzer Zeit wieder entlassen. Gegen Ende des Jahres 1941 erhielt er eine Arbeitserlaubnis und Beschäftigung in der Produktion der Ostlondoner Firma A. Sinclair & Co. Nach Kriegsende erwarb er die Teilhabe an einer Londoner Schuhfirma, die jedoch nach einigen Jahren Bankrott anmeldete. Victor Strauss starb am 1. April 1966 in London. Der Bruder, Walther Strauss, schloss vermutlich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges sein Studium ab und arbeitete anschließend als Regierungsbaumeister in Stuttgart. 1923 heiratete er Käthe Bondi, eine Klassenkameradin von Marianne Melzer, und zog mit ihr nach Prag. Wie schon sein jüngerer Bruder Egon emigrierte das Ehepaar 1934/35 nach Palästina; hier war Strauss in einer Architektenfirma in Haifa tätig.

Zum Bestand: Nach dem Tod seiner Mutter im Jahre 1987 fand der in London lebende Sohn von Victor Strauss, Kurt Strauss, Abschriften von Feldpostbriefen seines Vaters und dessen Bruders Walther aus deren Polen-Einsatz im Ersten Weltkrieg von Januar bis Oktober 1915. Für eine Veröffentlichung der Briefe in englischer Übersetzung wandte er sich im Oktober 2002 zwecks einzelner Sachinformationen an das Hauptstaatsarchiv. Während darauf folgender Verhandlungen entschied er sich für eine Überlassung der Briefe an das Haus, denen er weitere militärische und persönliche Unterlagen aus dem Besitz seines Vaters hinzufügte. Auf diese Weise konnten die Dokumente eines jüdischen Kriegsfreiwilligen des Ersten Weltkriegs in den Überlieferungs-kontext anderer militärischer Zeugnisse dieser Zeit eingefügt werden. Der Nachlass M 660/325 wurde im September 2004 unter Betreuung von Dr. Franz Moegle-Hofacker von der Archivreferendarin Nicola Wurthmann geordnet und unter Verwendung von MIDOSA 95 verzeichnet und klassifiziert. Die nachträglich abgelieferten Büschel 2, 3 und 8 wurden von Dr. Franz Moegle-Hofacker angefügt. Der Bestand umfasst 0,1 lfd.m. Nicola Wurthmann

Literatur: Kurt Strauss: Meine Lieben! Letters home from World War I, o.O. [London] 2003, mit Addenda & Corrigenda 1 (2003).

- Bestandssignatur

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart, M 660/325

- Umfang

-

9 Büschel

- Kontext

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Hauptstaatsarchiv Stuttgart (Archivtektonik) >> Militärische Bestände 1871-ca. 1920 >> Nachlässe und Sammlungen >> Nachlässe

- Indexbegriff Person

- Bestandslaufzeit

-

1900-1966

- Weitere Objektseiten

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Rechteinformation

-

Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.

- Letzte Aktualisierung

-

20.01.2023, 15:09 MEZ

Datenpartner

Landesarchiv Baden-Württemberg. Bei Fragen zum Objekt wenden Sie sich bitte an den Datenpartner.

Objekttyp

- Bestand

Entstanden

- 1900-1966