Urkunden

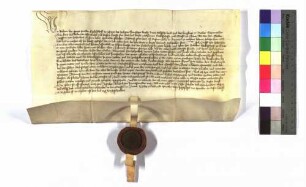

Ruprecht, Graf zu Virneburg, richtet im Schlichtungsverfahren zur Beendigung seiner Fehde mit Erzbischof Raban von Trier (her(n) Raben(s), der sich schribet ertzebischoff zu Triere) im Gefolge des Trierer Bistumsstreits einen dessen Vorhaltungen beantwortenden Schriftsatz an die Schiedsrichter Dietrich, Erzbischof von Köln, Adolf, Herzog zu Jülich-Berg und Friedrich, Graf zu Moers-Saarwerden, zahlreiche Beilagen als Beweismittel ankündigend. Raban habe ihn zur Befolgung seines gegenüber Erzbischof Werner geleisteten und beurkundeten Treueids aufgefordert und ihm seine seit Erzbischof Ottos Tod gegen das Erzstift und die Pfaffheit in der Stadt unternommenen Fehdehandlungen und Übergriffe ohne Fehdeansage, die er sich habe zuschulden kommen lassen, vorgehalten, namentlich in der Pellenz und gegenüber der Pfaffheit von Münstermaifeld und ... Pfalzel(?). Der Schaden werde mit 100 000 Gulden und mehr veranschlagt. Man verlange Auslieferung der besetzten Plätze und Wiedergutmachung des Schadens. - Ruprecht entgegnet: Als Erzbischof Werner die Burg Wernerseck erbaute, hat er zunächst Einspruch dagegen erhoben, dann aber nach einer Vermittlung auf Gegenmaßnahmen verzichtet. Dafür ist ihm Schönecken für 1500 Gulden und zusätzliche 500 Gulden Baugeld übergeben worden. Er war damals noch jung und ... mit seiner Erbschaft befaßt. ... Der Erzbischof wurde ihm aus diesem Vertrag Geld schuldig; wegen dieser Forderung war eine neue Vereinbarung fällig. ... (å) Johann von C...en, Ritter ... (Ruprecht) hat nicht anders gewußt, bis ihm Raban (diese) Urkunde präsentierte ... Herr Johann Meyene, Propst zu Bonn, und Johann von Uersfeld, gen. Busener, sowie Jakob Freiheit (Fryheit) von Scheven, Ritter, können dies bezeugen. Dadurch ist der erste Punkt der Vorwürfe Rabans wohl zu entkräften. - Wegen einer [Schönecken betr.] Vereinbarung mit Erzbischof Otto wird ausgeführt, wenn die Verwaltung des Erzstifts und das Kapitel nichts darüber wüßten, so könne dies daran liegen, daß Erzbischof Otto über meer und außer Landes gefahren und lange auf den Tod krank gewesen war; deshalb sei die betr. Urkunde wohl nicht ausgehändigt worden. Der Erzbischof habe aber über die Schönecken betreffende Rechtslage Bescheid gewußt. Zum jüngsten Vertrag über Schönecken, mit dem ihm Erzbischof Otto 6000 Gulden gegen Verpfändung der virneburgischen Anteile an den Gerichten und Rechten an der Stadt Münstermaifeld, zu Dreitonnenberg (Thumbe), zu Lonnig (Lonthge) und auf dem Bubenheimer Berg aufgeschlagen hat, liegen zwei von diesem besiegelte Urkunden für die Parteien vor. Ruprecht hat diese aber nicht besiegelt und das eine Exemplar nicht zurückgesandt, da der Text nicht der getroffenen Vereinbarung entsprochen habe und für beide Partner schädlich gewesen sei. Es existiert darüber aber eine von Wiegand von Hoemberg geschriebene notel, die ihm zur Prüfung übersandt worden ist. Zwei Punkte darin waren jedoch für ihn nicht akzeptabel. Diese Beanstandung bezog sich darauf, daß ein Teil an Rechten, Gerichten und Herrlichkeiten sowie an Gebot und Verbot und insbesondere ein Viertel am Hochgericht auch nach Aufhebung der Verpfändung virneburgisch verbleiben müsse; deswegen ist die Besieglung unterblieben. Ein Zeugnis des Richard Hurt von Schönecken darüber wird beigefügt. Überdies möchten sich die drei Schiedsrichter bei Propst Thielmann von Linz (Lynß) erkundigen, der hoffentlich ebenfalls bestätigen wird, daß Ruprecht die von seinen Vorfahren dem Erzstift versetzten Hoheitsrechte in der Pellenz von Erzbischof Werner ausgelöst hat. Es existieren Urkunden, die dieser in der Nähe von Münstermaifeld ihm und den Heimbürgen und Geschworenen des Gerichts auf dem Bubenheimer Berg gegeben hat und aus denen unbeschadet der Verpfändung an Erzbischof Werner auf dessen Lebenszeit die Untertanenpflicht gegen die Grafschaft Virneburg hervorgeht. - Nach dem Tod Erzbischof Werners erfolgte erneut eine Verpfändung an Erzbischof Otto nebst Aufschlag von 6000 Gulden auf der Verpfändung Schöneckens an Ruprecht, d.h. insgesamt für 14 000 Gulden, jedoch beide sunder brieve. Dies galt bis zum Antritt Rabans. - Schloß, Land und Amt Schönecken hatte er seinerseits Kuno (Coengyne) von Brandscheid um 5000 Gulden verschrieben, wieder ausgelöst und zu Erzbischof Ottos Zeit für 14 000 Gulden erneut an diesen verpfändet. Nach der Wiederauslösung hat er die Hälfte dem Johann Brömser von Rüdesheim um 8000 Gulden versetzt und später wieder ausgelöst. Erzbischof Otto habe dies alles gebilligt. Wenn die diesem Streitpunkt zugrundeliegende ursprüngliche Verpfändungsurkunde für Schönecken um 1500 bzw. 500 Gulden, welche Richard Hurt von Schönecken, Propst Thielmann, Dietrich, Herr zu Brohl, und Wilhelm von ...ell bestätigen können, nicht existierte, hätte er auch keine Weiterverpfändung vornehmen können. Er hofft, daß die betreffende Urkunde wieder aus dem Archiv des Erzstifts entnommen und dem Johann Romelian von Kobern übergeben wurde zwecks Übergabe in Mülheim an den von ihm damit beauftragten Heinrich vom Geisbusch. Ob sie nach dessen Tod bei dessen Witwe oder sonstwo verblieben oder ob Dietrich von Güls oder jemand anderes sie erhalten und nun umbraht habe oder wie es sonst darum bestellt sei, darf nicht zu seinem Schaden gereichen. - Es ist auch festzuhalten, daß die Urkunde, die Verpfändung und Veräußerung verbot, mit dem Tod des Erzbischofs [Otto] wirkungslos geworden ist. Dies gilt auch für die Anweisung von 12 Stück Wein durch den erzstiftischen Kellner zu Wittlich jährlich am Martinstag (Nov. 11) an ihn. Stattdessen ist ihm anschließend eine jährliche Lieferung von 20 Fuder Wein aus den Dörfern Mehring und Schweich, zu liefern durch den Kellner zu Pfalzel, zugesagt worden; beide Lieferungen wurden wie vereinbart ausgeführt. Letztere ging auf die nachfolgenden Pfandinhaber Kuno von Brandscheid und, anteilig, d. h. 10 Fuder, Johann Brömser über. Seit langer Zeit sind ihm keine 12 Stück Wein aus Wittlich mehr geliefert worden, wie die Gegenseite behauptet. Dies wäre auch ganz unwahrscheinlich; denn sonst hätte man ja nicht die viel größere Menge von 20 Fudern geliefert. Daß das Domkapitel von dieser letzteren Vereinbarung nichts weiß, ist nicht auffällig, da es über Abmachungen, die nyt an syne erbschaff treffen, nicht informiert zu werden brauche; es hat auch daran nicht mitgewirkt, ebensowenig in anderen Fällen, in denen Ruprecht dem Erzstift gedient hat. Da ihm zugesagt war, daß die ursprüngliche Verpfändungsurkunde, die er zunächst verworfen hatte, ihm durch Heinrich vom Geisbusch nach Änderung wieder zugestellt würde und er den zugehörigen Revers ohnehin überstellt hat, braucht er wegen der Vorstellungen der Gegenseite nicht besorgt zu sein. Auf diese Urkunde sei Raban kurz nach seinem Aufzug im Erzstift bei einem Tag in Kettig von seinen Parteigängern aufmerksam gemacht worden; dies hat Ruprecht von seinen Freunden gehört. Dieser Sachverhalt ist offenkundig, und an der Existenz der (Gegen-)Urkunde kann nicht gezweifelt werden; sie ist besiegelt von ihm, von Heinrich von Eich, von Friedrich von Sachsenhausen und (å) Johann Romelian, Ritter. Darüber will er jeden geforderten Nachweis erbringen; selbst bei Ausbleiben einer Nachfrage würde er zur Stützung seiner Argumentation ausführen, daß die Urkunde, die Raban von ihm fordert, nicht rechtskräftig ist. So wird offenbar, daß Rabans Forderung ihn grundlos beschuldigt. - Hinsichtlich der Schadensersatzforderungen in Höhe von 100 000 Gulden ist zu entgegnen: Ruprecht hat keinem Angehörigen des Klerus (Phaffhschafft) oder Untertan des Erzstifts ohne angesagte Fehde Schaden zugefügt, und in seinem Namen oder auf seinen Befehl ist weder ein Gotteshaus noch eine geistliche Person des Erzstifts gewaltsam und ohne Urteil geschädigt worden. Sollte dergleichen vor dem Datum des Fehdebriefs geschehen sein, so sieht er sich einer Antwort deshalb enthoben, weil nicht klar ausgeführt sei, wo, wie oder zu welchem Zweck er das Stift geschädigt habe. Er hofft, deshalb für die Schäden nicht aufkommen zu müssen. Für die während der Fehde eingetretenen Schäden kann er nicht haftbar gemacht werden. - Was die Burgen und Herrschaften Hammerstein und Kempenich sowie den Mendiger Teil der Pellenz, der zum Erzstift gehört, anlangt, entgegnet er auf den Vorwurf, er habe sie unrechtmäßig eingenommen und noch inne: Hammerstein und Kempenich hat er nicht gewaltsam eingenommen, sondern sie sind ihm von einem Elekten, dazu dem Propst, dem Dekan und dem Kapitel des Domstifts mit ihrem großen Siegel nach Herkommen des Erzstifts übertragen worden. Dieser Elekt war als Landesherr anerkannt. Es können ja auch alle, die in Italien zum Bischof gemacht werden, das geistliche und weltliche Regiment ausüben, bevor sie in ihrem Amt bestätigt sind. Er hat deshalb zu diesem Elekten gestanden und ihm gehorcht. Er hat dann die [beiden] Herrschaften und das Dorf Leutesdorf über Jahr und Tag ruhig und unangefochten in Pfandbesitz gehabt. Kempenich war zu Erzbischof Ottos Zeiten dem (å) Johann Waldbott um 3000 Gulden verpfändet. Aus den beigefügten Belegen wird zu ersehen sein, weshalb, wofür und in welchem Ausmaß er diese Herrschaft und seinen ihm erblich gehörenden Teil der Pellenz seit dem Antritt des Raban preisgegeben hat. Raban habe ihn an seine aus dem Lehensverhältnis zum Erzstift, das z. Tl., bezüglich Virneburgs und Monreals, noch bestehe, herrührende vasallitische Treuepflicht gemahnt, die auch ihm als vom Papst und vom heilgen concilio, das die gemeyne cristenheit bedudet eingesetzten Erzbischof von Trier geschuldet werde, und habe ihm Gelegenheit zur Beilegung der anstehenden Streitpunkte gegeben. Auch habe er diesem die Lehen entgegen den Strafbestimmungen der Goldenen Bulle Karls IV. [von 1376] nicht aufgesagt, sondern ihn in seinem am Michaelsabend aus- und am Folgetag zugestellten Fehdebrief geschmäht, der überdies mangels inhaltlicher Forderungen unrechtmäßig gewesen sei. Ruprecht habe daraufhin seine Trierer Lehen resignieren sollen, obwohl er sie von Raban garnicht empfangen habe. Raban sei dabei davon ausgegangen, daß seit seinem unbestrittenen Regiment im Erzstift das alte Rechtsverhältnis wiederaufgelebt und die Fehde, die zu umfangreichen, mit 200 000 Gulden bezifferten Schäden geführt habe, daher unrechtmäßig sei. Gefordert würden Ersatz der Schäden, Rücknahme der Schmähungen und Aufgabe der Lehen. - Dazu wird entgegnet: Ruprecht hofft nicht, daß sich Virneburg und Monreal als Eigentum des Erzstifts erweisen würden und daß er diese dann als Lehen des Erzstifts empfangen solle; denn dies habe sich in der Vergangenheit immer anders verhalten. Diejenigen Besitzstücke, die seit alters Trierer Lehen sind, hat er von Rabans Vorgängern nach Lehensrecht empfangen, sie jedoch seit dessen Antritt im Erzstift weder innegehabt noch genutzt. Es ist ihm auch in keiner Weise zur Kenntnis gebracht worden, daß sein Vater, Graf Adolf, seine weiteren Vorfahren, die Grafen Ruprecht, Ruprecht und Heinrich und alle, die von Stamm und Wappen Grafen von Virneburg gewesen sind und von denen er Virneburg und Monreal geerbt hat, je diese Plätze als Eigentum des Erzstifts zu Lehen empfangen hätten, ebensowenig war das der Fall, als sein Vaterbruder Gerhard als ältester Graf die Grafschaft zwischenzeitlich innehatte und sie dann seinem Vater vererbte. Raban habe keinen schlüssigen Beweis dafür beigebracht, als er dies in Zusammenhang mit der Schönecken betreffenden Verpfändungsurkunde begründend herangezogen habe; eine Entgegnung dazu ist also nicht erforderlich. Nach dem Tod seines Vaters hatten seine Vormünder und dann er die Grafschaft länger als 50 Jahre rechtmäßig inne, und auch seine Nachkommen sollten sie einmal nicht von Raban empfangen. - Wenn dieser einige Lehen als heimgefallen erkläre, möge er sie gerichtlich erstreiten. Obwohl Ruprecht auf die aus der Goldenen Bulle [von 1376] abgeleiteten Ansprüche, die ihn rechtlos stellen würden, nicht einzugehen braucht, erklärt er, daß diese nicht in der Weise in Geltung sei, daß sie auch Grafen und Herren betreffe, ihn in die Reichsacht bringe und ihn zur Auslieferung von Virneburg und Monreal zwinge. Raban hat dies nicht ausreichend begründet und überließe überhaupt besser seine unzutreffenden Anschuldigungen, die nur zu ungerechtfertigten Ansprüchen führten. Den Vorwurf, sein Fehdebrief sei ohne inhaltliche Begründung gewesen, weist Ruprecht als unzutreffend zurück, insbesondere, er habe Raban nur als der sich schribt ertzbischoff zu Trier angesprochen; denn dieser habe sich seinerzeit tatsächlich als Erzbischof bezeichnet. Ebenso weist er den Vorwurf der Schmähung eines rechten herrn zurück, da er die Grafschaft von Raban nicht zu Lehen hat und dieser auch nicht deren rechter Herr ist. Ruprechts Vorfahren hätten sich wohl gewundert, wenn eyner von Helmstat ihr rechter Lehensherr hätte sein wollen. Selbst frei geborene und deshalb für ihr Amt würdige Kurfürsten von Trier haben sich da anders verhalten, obwohl sie - mächtiger und reicher als Raban trotz der von diesem gleichzeitig besessenen zwei Bistümer - mit den Grafen von Virneburg häufig stritten; dabei wurden diese von denen von Sponheim und von Isenburg unterstützt. Überdies hätte die Aufzählung der Beschwerdepunkte im Fehdebrief diesen zu lang werden lassen. Ruprecht hofft, durch Eröffnung der Fehdehandlungen am dritten Tag nach Zustellung des Fehdebriefs ehrenhaft gehandelt zu haben. - Dem Anspruch Rabans, ein unverzwyvelter Erzbischof zu sein, wird entgegengehalten, er sei weder ein Mitglied noch ein Kapitular der Trierer Kirche gewesen, nicht durch das Kapitel gewählt worden und auch nicht von fryer edeler art geboren. Er hat das Erzstift vom Papst durch Provision erhalten; jedoch habe Ruprecht von den gelerten gehört, daß auch Päpste irrten und fehlten und daher abgesetzt werden könnten und die heilige Gemeinde, die Synoden und Konzilien, die die Christenheit ausmachen, nichts mit ihnen zu tun haben wollten. Das Konzil habe angeordnet, die Kapitel hätten ihre Prälaten selbst zu wählen und diese müßten dann bestätigt werden. Die Kassierung einer solchen Wahl durch den Papst scheint ihm gegen Gesetz und Verordnung des heiligen Konzils und auch gegen göttliches, natürliches und menschliches Recht zu verstoßen. Raban sei der erste kapitelfremde Erzbischof, und eine Billigung dieser dem Laterankonzil zuwiderlaufenden Praxis würde dem Trierer und anderen deutschen Stiften nur unwillkommene Herren bescheren. Das Basler Konzil habe diese Praxis verworfen, so daß Raban der einzige Fall dieser Art hätte bleiben müssen. Es gebe aber weitere davon, z.B. als Papst Martin dem Sweder von Culemburg das Bistum Utrecht verliehen, danach Papst Eugen den von ersterem zuvor gebannten Rudolf von Diepholz dagegen eingesetzt, das Basler Konzil ersteren damit betraut, Papst Eugen aber nach dessen Tod wieder letzteren eingesetzt hat. Dies habe aber das Konzil als unrechtmäßig erklärt und Walram von Moers eingesetzt. Der Trierer Bistumsstreit zwischen Raban und seinem, Ruprechts, Herrn von Manderscheid sei von einem dazu bestellten Neunergremium mit sechs zu drei Stimmen zugunsten Rabans entschieden worden, dieser habe aber dem Erzstift durch schlechte Regierung wenig Nutzen gebracht, so daß er, Ruprecht, zumal als unkundiger der schrifft, ihn verständlicherweise nicht als unbestrittenen Erzbischof ansehen konnte. Dem Erzstift wünscht er ein besseres Haupt. - Daß die Verschreibung der großen Pellenz, Münstermaifelds und der genannten Gerichte an seinen Herrn, den Elekten, nur fristgemäß gelöst werden könne, versteht sich. Die Fehde mit ihren Schäden hat er notgedrungen begonnen. Man könne auch von niemandem verlangen, jemandem treu zu dienen, der einem gewaltsam und ohne Urteil seinen Besitz weggenommen habe; dies laufe redelicher vernunfft zuwider. Raban habe ihm, bevor er diesen schädigte, seine Hintersassen, die sogar teilweise dem Erzstift zugehören, geschädigt und ihm sein Erbe und seinen Pfandbesitz Leutesdorf durch Gewaltmaßnahmen des Erbmarschalls Johann von Helfenstein aus den Städten Boppard, Koblenz, Oberwesel und Montabaur entwunden und ihn auch später noch durch Brand und Raub geschädigt, dazu etliche seiner armen Leute wegen der Gültlieferung zu Münstermaifeld in Erzwingungshaft genommen. Besonders seine Leute zu Plaidt in der Mendiger Pellenz sind durch Raub und Brand stark geschädigt worden, was dem Weistum der Heimbürgen zuwiderläuft, das besagt, daß das Land im Begriff und Hochgericht der Pellenz auf dem Mendiger Berg im Falle der Not von beiden Herren, Virneburg und Trier, zu beschützen sei. Dies habe Erzbischof Werner früher einmal, als die Eifelherren und andere die Pellenz verbrannten, mit aller Macht getan. Raban hätte sich also gemäß seinem Schwur, die lande bei altem Herkommen und scheffenurdel zu belassen, anders verhalten müssen. Ruprecht hat also aus noitwerhe gehandelt, als er Rabans und des Erzstifts Feind wurde. Raban habe ihm dies mit Gleichem vergolten und ihn nicht etwa ersucht, die Fehde abzustellen. Stattdessen habe er sogar auch trierische Untertanen geschädigt. Ruprecht und seine Freunde haben sich dagegen seinem Herrn von Manderscheid verpflichtet und für ihn verbürgt, und sie sind dadurch bekanntlich jetzt noch sehr stark verschuldet. Die Erzbischöfe von Köln und Mainz und der Bischof von Worms haben die Verwaltung des Trierer Erzstifts übernommen und sollten es nur unter der Bedingung wieder freigeben, daß dem von Manderscheid jährlich eine Rente von 2000 Gulden lebenslang zugesichert würde, dazu seinem, Ruprechts, Schwager von Solms, anderen und ihm selbst 40 000 Gulden als einmaliger Schadensersatz. Darauf seien die trierischen Amtleute verpflichtet, er sei aber nicht geleistet worden. Mancher Unbeteiligte sei ebenfalls geschädigt worden. Ruprecht hat die Amtleute gekannt, und jeder könne verstehen, daß ihn Not und nicht mutwille zu der Fehde veranlaßt hat. Die von Raban angebotene Schlichtung (ußtrege) hat lediglich in einem Brief, datiert auf Sonntag nach Ägidien, das ist der 8. September des Jahres [14]36, bestanden, mit dem dieser ihm Kempenich, Leutesdorf, Hammerstein und die Pellenz abforderte; bei Eingang des Briefs sei er nicht in Monreal gewesen. Noch vor Eingang eines zweiten, auf Mittwoch nach Mauritius, das ist der 25. September, datierten Briefs hat er Raban schriftlich mitgeteilt, daß die Pellenz seit alters seinen Vorfahren gehört habe und jetzt ihm gehöre und daß Kempenich und Hammerstein ihm verschrieben seien und er sie bis zum vertraglich bestimmten Zeitpunkt zu behalten gedenke. Eine weitere Antwort war nicht erforderlich. Am dritten Tag nach dem Brief vom 25. September hat Raban ihm dann Leutesdorf abgenommen. Er dagegen hat sich unter den Amtleuten und Städten des Erzstifts informell um Beilegung des Streits bemüht und seine Haltung erklärt. Nur die von Münstermaifeld, wo der Graf von Virneburg sein recht und gericht hat, haben geantwortet. Diese waren jedoch vor Beginn der Fehde zu Zahlungen gezwungen worden. Ruprecht hat auch die in Andernach zu einem Tag versammelten Vertreter der Städte des Erzstifts um schlichtendes Eingreifen gebeten. Er und seine Leute sind jedoch geschädigt, und Leutesdorf ist ihm von dem Erbmarschall, den Amtleuten und verbündeten Städten genommen worden. Das hat er um das Erzstift nicht verdient und daher die Fehde begonnen. - Die Forderungen Rabans über 300 000 Gulden Schadensersatz für den Apostel Petrus, die Trierer Kirche und andere Geschädigte und das Verlangen nach Änderung seines Rechtsstandpunkts hofft er nach der vorangegangenen Darlegung und aufgrund der für die drei Schiedsrichter beigefügten Zeugnisse nicht erfüllen zu müssen. Danach will er nach dem Rat seines Beichtvaters dem allmächtigen Gott seine Sünden offenlegen. - Man sagt, daß Raban die Ursache für die Stiftsfehden in Utrecht und Trier gewesen sei, wodurch vieler Menschen Leib und Gut in Verderbnis geraten, großes Blutvergießen, Kirchenverbrennungen, Kindermord und noch anderer Jammer geschehen sei, dessen Fortdauer Gott verhüten möge. Man sagt, auch das Stift Speyer habe durch Raban keinen Aufschwung genommen, zumal er sich jetzt vermesse, an zweyn enden Bischoff zu syn. Es ist angebracht, daß er ein Einsehen habe und zum Frieden geneigt sei. Sollte Raban noch weitere Beschuldigungen vorbringen, behält Ruprecht sich vor, darauf zu antworten. Wegen der Länge dieses Schriftsatzes bittet er um Verständnis und warnt vor der Arglist Rabans, mit der dieser z.B. grundlos auf Geistliche und Klöster abhebe. Ruprecht übersendet diesen Schriftsatz mit Beilagen den Adressaten in bereitwilliger Erfüllung der Verfahrensregeln für die Schlichtung und siegelt uff die falden, da das pappir zusammengefugt ist und auch zu ende dieser schrifft. Ausf. Pap., Rotulus, bes. am Anfang besch., aus 6 an den Nahtstellen nach hinten gefalteten Blättern zusammengenäht; Breite: 41 cm; Länge (ohne Umbüge) insgesamt 308 cm (Blattlängen: 5 x 58 und 1 x 38 cm) - aufgedr. Sg. am Ende und jeweils die Nahtstellen übergreifend (am Ende und bei der letzten Naht lose erh., sonst Abdruckspuren). - Rv. Aus dem Überlieferungszusammenhang folgt, daß das Stück nicht behändigt wurde. Möglicherweise handelt es sich trotz der Besieglung um eine absichtlich einbehaltene zweite Ausfertigung. Die häufig erwähnten Beilagen, auf die im Regest nur pauschal hingewiesen werden konnte, fehlen (deshalb?) hier. Die Datierung ist, durch einen Rv. abgesichert, zweifelsfrei. Jedoch stimmen die zu Ende als Daten der Schreiben Ebf. Rabans sowohl mit dem Heiligentag als auch mit dem Monatstag (8. bzw. 25. 9.) angegebenen Termine mit dem Jahr 1436, wohin sie gehören müßten, nicht überein, wohl aber mit dem Jahr 1437. Es könnte sich daher auch um eine nach diesen Daten 1437 angefertigte spätere Ausfertigung handeln, deren Anlaß unbekannt bleibt. Das Schiedsverfahren wurde gemäß Urkunde Kurköln Nr. 1892 (frdl. Mitteilung des HStA Düsseldorf) 1437 Febr. 21 vereinbart und wohl auch demgemäß durchgeführt.

- Reference number

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Wertheim, F-US 6 Nr. 150

- Extent

-

o.A.

- Context

-

Grafschaft Virneburg - Urkunden >> 1400-1499

- Holding

-

Landesarchiv Baden-Württemberg, Abt. Staatsarchiv Wertheim, F-US 6 Grafschaft Virneburg - Urkunden

- Date of creation

-

1437 April 25 (1437 Apr. 25)

- Other object pages

- View digital item at providers-website

- Rights

-

Es gelten die Nutzungsbedingungen des Landesarchivs Baden-Württemberg.

- Last update

-

26.03.2024, 9:04 AM CET

Data provider

Landesarchiv Baden-Württemberg. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Urkunden

Time of origin

- 1437 April 25 (1437 Apr. 25)