Bestand

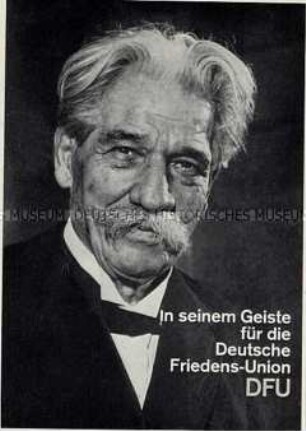

Deutsche Friedens-Union (Bestand)

Geschichte des Bestandsbildners:

Organisationsgeschichte der DFU

Aufgrund

ausbleibender Erfolge bei Bundes- und Landtagswahlen gehörte die

‚Deutsche Friedens-Union' (DFU) zu den zahlreichen Parteien in der

Bundesrepublik, die ihr Dasein „im Schatten der Macht" fristeten. Dass

sie dennoch eine der umstrittensten westdeutschen Kleinparteien gewesen

ist, und häufig Gegenstand von Berichterstattungen und Diskussionen war,

die auch nach Auflösung ihrer Bundesorganisation im Jahre 1990 nicht

abebbten, hängt mit ihrer besonderen Rolle im ‚doppelten Deutschland'

zusammen. Als ‚Anerkennungspartei', die für das Existenzrecht der DDR

eintrat, war sie im bundesdeutschen Parteienwettbewerb weitgehend

isoliert, zumal ihre politischen Vorstellungen und Lösungsansätze in der

Regel eine kritische Distanz zu den Positionen Ost-Berlins vermissen

ließen. Seit ihrer Gründung wurde sie daher vom politischen Gegner

entsprechend attackiert und aufgrund ihrer Initialen „Die Freunde

Ulbrichts" genannt.

Auch wenn dies keineswegs

allen aktiven Mitgliedern bewusst gewesen sein mag, spielte die DFU in

den deutschland- und westpolitischen Konzeptionen der Sozialistischen

Einheitspartei Deutschlands (SED) tatsächlich eine wichtige Rolle.

In ihrem Anfang Dezember 1960 veröffentlichten

Gründungsaufruf zeigten sich die Unterzeichner „entschlossen, eine neue

politische Kraft zu schaffen", um der „sinnlosen und gefährlichen

Rüstungspolitik den Kampf" anzusagen. Die politischen Entscheidungen der

Bundesregierung hätten weder die versprochene Sicherheit noch die

Wiedervereinigung gebracht, so dass eine Politik notwendig sei, „die

entschlossen auf den Frieden" hinarbeite.

Im Laufe

des Jahres 1960 hatten sich verschiedene in Gegnerschaft zur Bonner

Regierungspolitik stehende Gruppierungen und Persönlichkeiten Gedanken um

eine Wahlalternative für die im Herbst 1961 anstehenden Bundestagswahlen

gemacht, da in diesen Kreisen die Sozialdemokratische Partei Deutschlands

als größte Oppositionspartei nicht mehr wählbar erschien. Der Grund lag

zum einen im Ende 1959 auf dem Bad Godesberger Sonderparteitag

beschlossenen Grundsatzprogramm, in welchem sich die SPD zum Unwillen von

Teilen ihres linken Parteiflügels von marxistischen Positionen gelöst

hatte. Zum anderen zog sich die SPD spürbar aus der von ihr

mitinitiierten Anti-Atom-Bewegung zurück, was in pazifistischen Kreisen

einen erheblichen Ansehensverlust mit sich brachte. Zudem vollzog die

Führung der deutschen Sozialdemokratie im Sommer 1960 einen

programmatischen Kurswechsel ihrer außenpolitischen Vorstellungen und

bekannte sich ausdrücklich zur Verankerung der Bundesrepublik im

atlantischen Bündnis. Die SPD hatte somit ihren Frieden mit der von ihr

jahrelang bekämpften Westintegrationspolitik Adenauers gemacht.

Dieser Schritt der SPD wirkte nach Ansicht des

DFU-Mitbegründers und damaligen Funktionärs der sozialdemokratischen

Jugendorganisation ‚Die Falken', Lorenz Knorr, „desorientierend" auf die

vielen SPD-Mitglieder, die „aktiv am Kampf gegen Remilitarisierung,

NATO-Beitritt, atomare Aufrüstung und die ‚falsche Gesamtpolitik

Adenauers' beteiligt waren."

Bereits zu Beginn des

Jahres 1960 hatten sich abtrünnige SPD-Politiker im ‚Zentralausschuss der

ausgeschlossenen und ausgetretenen Sozialdemokraten' zusammengefunden,

auf dessen Anregung zahlreiche Linkssozialisten Anfang November 1960 die

‚Vereinigung Unabhängiger Sozialisten' (VUS) ins Leben riefen. Die

VUS-Aktivisten lehnten mehrheitlich die Gründung einer neuen

sozialistischen Partei ab und favorisierten die Etablierung einer sich

auf breite oppositionelle Kräfte stützende sozial orientierte

‚Friedenspartei'. Im Sommer 1960 hatten daher Mitglieder des

‚Zentralausschusses der ausgeschlossenen und ausgetretenen

Sozialdemokraten' Kontakt zu Vertretern anderer regierungskritischer

Kreise aufgenommen, um im Hinblick auf die im Folgejahr anstehenden

Bundestagswahlen ein geschlossenes und wirksames Auftreten der Opposition

zu forcieren.

Zu diesen Kreisen zählte der

nationalneutralistische „Deutsche Klub 1954" unter Vorsitz von Karl Graf

von Westphalen, der Mitherausgeber der 1956 erstmals erschienenen

‚Blätter für deutsche und internationale Politik' war, in dessen

Autorenpool es zahlreiche Sympathisanten der DFU gab. Vertreter dieses

eher linksbürgerlichen Spektrums veröffentlichten Mitte Oktober 1960

einen Aufruf, in dem sie an die Pflicht aller Befürworter der

deutsch-deutschen Verständigung und Gegner der atomaren Aufrüstung

appellierten, „sich über parteipolitische und ideologische Schranken

hinweg zusammenzuschließen." Inhaltlich deckungsgleich war ein Aufruf von

Vertretern der kirchlichen Bruderschaften der Evangelischen Kirche, in

dem alle politischen Kräfte, die bereit seien, sich für Abrüstung und

Ost-West- Verständigung einzusetzen, ersucht wurden, im Hinblick auf die

anstehenden Bundestagswahlen „miteinander Fühlung aufzunehmen." Darüber

hinaus sprach sich der ‚Bund der Deutschen' (BdD), eine im Frühjahr 1953

unter Vorsitz des ehemaligen Reichskanzlers Joseph Wirth und des ersten

Mönchengladbacher Nachkriegsoberbürgermeisters Wilhelm Elfes gegründete

Partei, für eine Zusammenfassung regierungskritischer Kreise aus. Am 29.

Oktober 1960 beschlossen 36 Vertreter dieser unterschiedlichen

Vereinigungen und Zirkel bei einem Treffen in Frankfurt, „eine Union zu

gründen, die alle umfassen soll, die aus Gewissen und Verantwortung die

bisherige Politik für ein Verderben halten und in letzter Stunde dazu

bereits sind, sich auf ein politisches Notprogramm zu einigen." Auf

dieses ‚Notprogramm' sollten sich auch Mitglieder der seit 1956

verbotenen KPD verpflichten.

Trotz späterer

Modifikationen der gesamtdeutschen Arbeit, die sich an den jeweiligen

Handlungsspielräumen der DDR orientierten, sah die deutschlandpolitische

Position der DDR vor, dass eine Vereinigung der beiden deutschen Staaten

ausschließlich unter sozialistischen Vorzeichen realisiert werden könne.

Zum einen sollte eine politisch und ökonomisch gefestigte DDR als

‚Kernstaat' auf den westdeutschen Teilstaat ausstrahlen, zum anderen der

Umwandlungsprozess in der Bundesrepublik durch eine operative „Arbeit

nach Westdeutschland" - auch „Westarbeit" genannt - gefördert werden. Der

Begriff „Westarbeit" umschreibt die allgemeine Agitation und Propaganda

in der Bundesrepublik, dessen Ziel es war, politisch-ideologisch auf

Persönlichkeiten in Politik, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft

einzuwirken, die im Sinne der DDR auf die Meinungsbildung in

Westdeutschland Einfluss nehmen sollten. Diese verdeckte Einflussnahme

sollte u.a. durch die Etablierung befreundeter westdeutscher

Bündnispartner erfolgen, deren enge Verbindungen zur KPD bzw. SED nicht

für jedermann sofort sichtbar waren.

Nachdem

wahlpolitische Erfolge des ‚Bundes der Deutschen' (BdD) ausgeblieben

waren, formulierte die KPD-Führung bereits Ende 1958 das Ziel, „aus allen

Parteien und Schichten der Bevölkerung (…) einflussreiche Kräfte zu

gewinnen und zu einer nationalen Sammlungsbewegung zusammenzuschließen

(…), die mit ihrem konstruktiven nationalen Programm an den Wahlen zum

Bundestag im Jahre 1961 teilnehmen" könne.

Die SED

registrierte sorgsam die Tendenzen der sich herauskristallisierenden

oppositionellen Zirkel und Vereinigungen in der Bundesrepublik und

formulierte als Ziel ihres taktischen Vorgehens bei den Bundestagswahlen,

„die Sammlung aller nationalen und friedliebenden Kräfte in

Westdeutschland bis in die Reihen der Bourgeoisie voranzutreiben" und sie

„soweit zu beeinflussen, dass sie offen (…) gegen die Politik der

Adenauer und Strauß kämpfen."

Die

Gründungsversammlung der Deutschen Friedens-Union fand am 17. Dezember

1960 im Stuttgarter ‚Höhenrestaurant Schönblick' statt. Nach Auskunft der

DFU-Mitbegründerin Renate Riemeck sollte der Parteiname „den Zusammenhalt

von Bürgern der Bundesrepublik und der DDR" signalisieren (‚Deutsche'),

aufgrund der potentiellen Kriegsgefahr „der Einsatz für den ‚Frieden'

betont werden" und im Namen ‚Union' „die weltanschauliche Breite ihrer

Trägerschaft zum Ausdruck kommen." Die Stuttgarter Gründungskonferenz

machte jedoch deutlich, dass sich diese gewünschte Breite des politischen

Spektrums innerhalb der Partei nicht wiederfand. Gegenüber den an einer

Unionsgründung interessierten Vereinigungen hatte sich der Kreis der an

der Parteikonstituierung beteiligten Personen erheblich verengt. Die

Gründung der neuen Partei reduzierte sich auf die Etablierung eines

politischen Bündnisses von Kommunisten und Sozialisten, linken Christen

aus Kreisen der kirchlichen Bruderschaften sowie verschiedenen

pazifistischen Organisationen und einigen bürgerlich-konservativen

Persönlichkeiten.

Entsprechend der

bündnispolitischen Ausrichtung der Partei lag der Schwerpunkt des ersten

Programms auf der Außen-, Sicherheits- und Deutschlandpolitik. Um ihre

politischen Ziele ‚Frieden', ‚Sicherheit' und ‚Wiedervereinigung' zu

erreichen, forderte die DFU ein Atomwaffenverzicht, die Schaffung einer

kernwaffenfreien Zone in Europa, eine militärische Neutralisierung

Deutschlands sowie ernsthafte Ost-West- Verhandlungen. Sozial- und

wirtschaftspolitische Forderungen beschränkten sich weitgehend auf den

Ausbau staatlicher Sozialleistungen, für den nach der gewünschten Abkehr

von der Rüstungspolitik auch finanzielle Mittel zur Verfügung stünden.

Die innenpolitischen Aussagen fokussierten sich weitgehend auf ein

Eintreten für die Erhaltung der staatsbürgerlichen Grundrechte. Die

Beschränkung auf den kleinsten gemeinsamen politischen Nenner sollte die

Einbindung möglichst Vieler unabhängig von sonstigen sozialen, religiösen

und ideologischen Bindungen garantieren.

In den

Monaten Februar und März 1961 konstituierten sich die Landesverbände der

Deutschen Friedens-Union. Entsprechend der Wahlkreiseinteilung für die

Bundestagswahlen erfolgte im Frühjahr 1961 die Gründung der

DFU-Bezirksverbände in den einzelnen Bundesländern.

Im Wahlkampf hatte die neue Partei einen schweren Stand. Bereits im

Februar 1961 warnte Bundesinnenminister Gerhard Schröder im Deutschen

Bundestag ausdrücklich vor der DFU, „mit deren Hilfe der Kommunismus sich

eine Plattform verschaffen möchte, um in den Parlamenten (…) wieder Fuß

zu fassen und von dort aus Einfluss auf das politische Leben in der

Bundesrepublik zu gewinnen." Auch die SPD vertrat die Ansicht, „dass

diese Union ein wesentlicher Bestandteil des strategischen Planes der

Kommunisten" sei, der helfen solle, „die Bundesrepublik zu unterhöhlen

und von innen heraus sturmreif zu machen" Ein von den Sozialdemokraten

gefordertes Verbot der DFU wurde von der CDU und FDP mit dem Hinweis

abgelehnt, der SPD gehe es dabei lediglich um parteitaktische

Überlegungen. Allerdings war diese Entscheidung der beiden

Regierungsparteien ebenfalls wahltaktisch motiviert, da die DFU vor allem

für die SPD eine potentielle Konkurrentin darstellte. Der

nordrhein-westfälische Innenminister Josef Hermann Dufhues erklärte im

August 1961 vor dem CDU-Bundesvorstand, man solle „gegen die DFU nichts

tun" sondern „sie in Ruhe arbeiten lassen." Schließlich ziehe sie „einen

großen Teil der unzufriedenen SPD-Wähler ab", was „durchaus in unserem

Interesse" liege.

Vom politischen Gegner als

„Parteigänger Moskaus" oder „Pankows neue Friedensengel" bezeichnet,

gelang es der für einen Ausgleich mit dem Osten werbenden DFU nicht, in

breitere Wählerschichten einzudringen, zumal offizielle Verlautbarungen

in der DDR sie als einzig wählbare Alternative in der BRD präsentierten

und der Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 die ohnehin geringen

Wahlchancen auf ein Minimum schwinden ließ. Der von der SED als

Werbeleiter für den DFU-Wahlkampf eingesetzte illegale KPD-Aktivist und

langjährige Chefredakteur der Zeitschrift ‚konkret', Klaus Rainer Röhl,

erklärt rückblickend, der Mauerbau habe „der DFU das Rückgrat gebrochen."

In einer ersten Stellungnahme der DFU-Bundesgeschäftsstelle hieß es, die

„neuen Kontrollmaßnahmen in Berlin" hätten „die verantwortlichen

Politiker der Bundesrepublik (…) durch ihre eigene verhandlungsfeindliche

Deutschlandpolitik verschuldet." Diese eindeutig auf SED-Linie liegende

Position fand in der DFU keineswegs ungeteilte Zustimmung und führte zu

ersten Parteiaustritten von führenden Parteivertretern.

Das Unbehagen zahlreicher DFU-Aktivisten nahm nach dem

enttäuschenden Ausgang der Bundestagswahlen am 17. September 1961, bei

dem die Deutsche Friedens-Union lediglich 1,9 % der Stimmen erhielt, zu.

Nicht wenige vertraten im Hinblick auf die seitens der Parteiführung

stets mit Wohlwollen bedachte DDR-Politik die Ansicht, das Ziel der DFU

sei weder „eine staatlich gelenkte Meinung zu organisieren" noch „eine

politische Vormundschaft über politisch Andersdenkende." Die

verantwortlichen Stellen in Ost-Berlin registrierten mit Sorge, dass

„wachsende Meinungsverschiedenheiten und antikommunistische Positionen"

innerhalb der Partei an Boden gewännen. Das unterkühlte Verhältnis

zwischen Kommunisten und Nicht-Kommunisten in der DFU bestand vor allem

in den 1960er Jahren weiter fort und führte etwa im Frühjahr 1963 zum

Parteiausschluss einer Gruppe um den niedersächsischen

DFU-Landesvorsitzenden Gerhard Bednarski. Zwar wurde die Mitarbeit von

Kommunisten innerhalb der DFU grundsätzlich befürwortet, über das Ausmaß

ihres Einflusses gab es jedoch unterschiedliche Auffassungen. Nach ihrem

enttäuschendem Abschneiden bei den Bundestagswahlen im Jahre 1965, bei

der die Partei lediglich 1,3% der Wählerstimmen bekam, plädierten

einzelne Landesverbände, sich deutlicher von kommunistischen Positionen

abzugrenzen.

Die Mitarbeit von KPD-Kadern und

deren Einfluss innerhalb der DFU blieb jedoch bestehen. Für die im Jahr

1967 anstehenden Landtagswahlen erging etwa an die westdeutschen

Kommunisten die Direktive, die DFU „wirksam zu unterstützen und ihr

aktive Hilfe im Wahlkampf" zukommen zu lassen. Allein schon aus

finanziellen Gründen war die DFU auf die offiziell stets geleugneten und

nicht allen Unions-Aktivisten bekannten Zuwendungen aus Ost-Berlin

angewiesen. Über die selbst SED-intern sorgsam abgeschirmte ‚Abteilung

Verkehr' des Zentralkomitees der Einheitspartei wurde mit verdeckten

Zahlungen neben anderen Organisationen auch die DFU alimentiert. Zu

Beginn der 1970er Jahre erhielt sie z.B. monatlich 277 000 DM.

Neben ihren wenig erfolgreichen Wahlbeteiligungen -

abgesehen von lokalen Erfolgen erzielte sie ihr bestes Ergebnis auf

Landesebene mit 4,2% bei den Wahlen zur Bremer Bürgerschaft im Jahre 1967

‧- beteiligte sich die DFU an zahlreichen außerparlamentarischen Aktionen

und Bewegungen.

Aufgrund der aktiven Beteiligung

von zahlreichen ihrer Mitglieder warb die Deutsche Friedens-Union

gelegentlich offen für die Ostermarschmarsch-Bewegung so dass deren

Sprecher - wie etwa im Wahljahr 1965 - die DFU-Führung an die „strikte

Beachtung der parteipolitischen Neutralität" erinnern musste und zudem

betonte, es dürfe nicht der Eindruck entstehen, als wäre die

Ostermarsch-Kampagne „eine außerparlamentarische Hilfsaktion der DFU."

Auch die pazifistischen Organisationen in der Bundesrepublik pochten nach

Gründung der in ihren Reihen zum Teil befürworteten DFU auf

parteipolitische Neutralität, zumal ein offenes Werben für die schlecht

beleumundete Union negative Auswirkungen auf das Erscheinungsbild ihrer

eigenen Organisationen gehabt hätte.

Sehr aktiv

beteiligte sich die DFU an Aktionen gegen die Verabschiedung der

Notstandsgesetze, welche die alliierten Sicherheitsvorbehalte aus dem

1955 in Kraft getretenen Deutschlandvertrag ablösen sollten. Die DFU sah

seit ihrer Gründung in der Notstandsgesetzgebung „die innenpolitische

Ergänzung der sinnlosen Rüstungs- und Militärpolitik" mit der das Ziel

verfolgt werden solle, „die Rechte der verfassungsgemäß gewählten,

gesetzgebenden Körperschaften der Bundesrepublik Deutschland außer Kraft

zu setzen und der Bundesregierung (…) autoritäre Vollmachten zu

übertragen." Erst nach Bildung der Großen Koalition, die nach Ansicht der

DFU „die gefährliche Politik der Unionsparteien" rette und weiterführe,

passierten die Notstandsgesetze im Mai 1968 die parlamentarischen

Hürden.

Wenige Wochen später beschloss ein

außerordentlicher Parteitag der DFU die Beteiligung der DFU an einem

Aktions- und Wahlbündnis zur Bundestagswahl 1969. Bereits unmittelbar

nach Bildung der Großen Koalition hatte DFU-Direktoriumsmitglied Arno

Berhrisch dafür geworben, dass sich alle demokratisch-oppositionellen

Kräfte „von einer geläuterten FDP bis hin zu den linken Sozialisten (…)

ohne Preisgabe ihrer organisatorischen Eigenständigkeit (…) bis 1969 zu

einer Wahlunion zusammenschließen" sollten. Nach langwierigen

Diskussionen innerhalb der links von der SPD stehenden politischen Zirkel

und Parteien schlossen sich verschiedene Kreise am 7. Dezember 1968 in

Frankfurt am Main zur Partei „Aktion Demokratischer Fortschritt" (ADF)

zusammen.

Die Tatsache, dass sich die erst wenige

Wochen zuvor neu gegründete „Deutsche Kommunistische Partei" (DKP) am

Bündnis beteiligte, ließ das ADF-Spektrum von Beginn an erheblich

schrumpfen. Vor allem die rückhaltlose Zustimmung der westdeutschen

Kommunisten zur Niederschlagung des ‚Prager Frühlings' durch die Truppen

des Warschauer Paktes, hatte die DKP in den regierungskritischen Kreisen

der Bundesrepublik weitgehend diskreditiert - und somit auch das neu

geschmiedete Wahlbündnis.

Neben der DKP waren

innerhalb der ADF vor allem jene Organisationen vertreten, die in den

Jahren zuvor bereits im Rahmen der DFU versucht hatten, parlamentarische

Erfolge zu erzielen. Das Ergebnis der Aktion Demokratischer Fortschritt

bei den Bundestagswahlen im September 1969 war mit einem Stimmenanteil

von lediglich 0,6% ernüchternd; sie trat in der Folgezeit als

Aktionsbündnis nur noch kurzzeitig, als Wahlpartei überhaupt nicht mehr

in Erscheinung.

Die DFU begrüßte den

‚Machtwechsel' in Bonn, beabsichtigte aber die neue sozial-liberale

Regierungskoalition „ständig mit konstruktiver Kritik und weiterführenden

Alternativen zu konfrontieren." Zudem kündigte sie an, „wieder viel

stärker mit eigenen Vorschlägen und Aktionen in die praktische Politik

eingreifen" zu wollen.

Als selbständige Wahlpartei

trat die DFU in der Folge allerdings nicht mehr in Erscheinung und

kandidierte lediglich in einigen Wahlkreisen bei verschiedenen Wahlen auf

Kommunal- und Landesebene, um ihren Parteienstatus nicht zu verlieren.

DFU-Bundesgeschäftsführer Heinrich Werner erklärte entsprechend auf dem

5. Unionstag im November 1970, die von der Partei angestrebte

„demokratische Bündnispolitik" erfordere „neue (…) flexible Arbeits- und

Organisationsformen." Mit Hilfe der Bildung von fachspezifischen

‚Kommissionen' und ‚Arbeitskreisen' - etwa der ‚Bildungspolitischen

Kommission' und dem ‚Arbeitskreis für Mittelstandsfragen'- versuchte die

DFU, in verschiedenen Personengruppen für ihre politischen Vorstellungen

zu werben.

Durch die Ostpolitik der Regierung

Brandt/Scheel war nach eigenem Bekunden der DFU „ein Teil [ihrer]

außenpolitischen Vorstellungen realisiert worden", so dass sie sich in

den 1970er Jahren „stärker als zuvor auch innenpolitischen Themen

zugewandt" habe. Sie setzte sich für grundlegende Reformen in der

Bildungspolitik ein und forderte in diesem Bereich eine „Überwindung des

Antikommunismus", eine „Erziehung im Sinne der friedlichen Koexistenz"

sowie die „Einübung antiimperialistischer Solidarität".

Besonders engagierte sich die DFU gegen die mit dem

‚Extremismusbeschluss' einhergehenden Berufsverbote. Dieser von den

Innenministern des Bundes und der Länder im Januar 1972 gefasste

Beschluss legte fest, dass Mitgliedern einer als verfassungsfeindlich

eingestuften Organisation Berufe im öffentlichen Dienst verwehrt blieben.

Die DFU-Führung sah in den Berufsverboten einen Verstoß gegen

grundlegende Verfassungsrechte und die Fortsetzung „einer ungebrochenen

antikommunistischen Tradition" in Deutschland. Horst Bethge und Erich

Roßmann - Mitglieder des DFU-Bundesvorstandes - zählten zu den

Initiatoren der im Juni 1973 gegründeten bundesweiten ‚Initiative „Weg

mit den Berufsverboten!"', die mit verschiedenen Kampagnen auf die

Problematik aufmerksam zu machen versuchte.

Als

Kernaufgabe betrachtete die DFU jedoch nach wie vor den ‚Kampf um den

Frieden'. Nachdem die im Jahre 1977 einsetzenden Diskussionen über die

Stationierung von Neutronenbomben als Antwort auf die sowjetische

Aufrüstung mit atomaren Mittelstreckenraketen bereits zu einer starken

Sensibilisierung des Rüstungsthemas in der Bevölkerung geführt hatte, kam

es nach der Verabschiedung des NATO-Doppelbeschlusses im Dezember 1979 zu

einer erheblichen Massenmobilisierung der Friedensbewegung. Mit dem

maßgeblich von Bundeskanzler Helmut Schmidt initiierten Doppelbeschluss

forderte der Westen die Sowjetunion zu Verhandlungen über die Reduzierung

ihrer atomaren Mittelstreckenraketen auf, kündigte aber zeitgleich an,

bei einem Scheitern der auf einen Zeitraum von vier Jahren angelegten

Gesprächsrunden ebenfalls neue Raketen in Westeuropa zu stationieren, um

das sicherheitspolitische Gleichgewicht wiederherzustellen. In einer

Erklärung des DFU-Direktorium zur Entscheidung des NATO-Ministerrates

heißt es, „was schönfärberisch mit ‚Nachrüstung' ausgegeben" und mit „der

Lüge von der ‚roten Gefahr' als unumgänglich ausgewiesen" werde, sei „in

Wahrheit die Absicht, das strategische Gleichgewicht zugunsten des

Westens zu verändern." Die DFU-Führung zeigte sich bereit, „diesen

Beschluss nicht widerstandslos hinzunehmen."

Gleichwohl die Ansicht, die bundesdeutsche Friedens- und

Protestbewegung sei ‚von Moskau initiiert und gesteuert worden', die

Rolle des DKP-nahen Spektrums bei weitem überschätzt, steht außer Frage,

dass es in dieser heterogenen Bewegung Kräfte gab, die die politische

Ausrichtung des Protestes nach Vorstellungen der SED voranzutreiben

versuchten. Für die DKP und ihr bündnispolitisches Umfeld kam es darauf

an, auf der Basis einer breiten Sammlung Massenaktionen ins Leben zu

rufen, die prominente ‚bürgerliche' Nichtkommunisten mit einschloss, um

die Überparteilichkeit ihrer ‚Friedensaktivitäten' zu unterstreichen. Ein

Erfolg dieser kooperativen Linie zeigte sich bei dem hauptsächlich von

der DFU initiierten ‚Krefelder Appell', einer Ende 1980 gestarteten

Unterschriftenkampagne, die lediglich die Stationierung neuer

amerikanischer Mittelstreckenraketen verurteilte.

An der Zusammenkunft im Krefelder Seidenweberhaus am 15./16.

November 1980, nahmen etwa 1000 geladene Gäste teil, unter ihnen Petra

Kelly von der erst zu Jahresbeginn gegründeten Partei ‚Die Grünen' sowie

der kurz zuvor aus der Bundeswehr ausgeschiedene General Gert

Bastian.

DFU-Direktoriumsmitglied Josef Weber

wurde Sprecher der nach dem Forum gegründeten ‚Krefelder Initiative'

(KI), die in der Folgezeit um weitere Zustimmung für den Appell „Der

Atomtod bedroht uns alle - Keine Atomraketen in Europa!" warb. Nach

eigenem Selbstverständnis oblag der DFU die Aufgabe, als „bewährte

Bündniskraft mit vielfältigen Erfahrungen und organisatorischem

Leistungsvermögen" mit dafür zu sorgen, „aus dem gegenwärtigen

Nebeneinander vielfältiger Gruppen für den Frieden (…) immer mehr

Gemeinsamkeit und Miteinander in der Aktion (…) realisieren zu helfen."

Nach Angaben der Krefelder Initiative hatten im November 1983, an dem der

Bundestag die Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenraketen

beschloss, bereits mehr als fünf Millionen Menschen den Krefelder Appell

unterschrieben. Unabhängig von den tatsächlich geleisteten Unterschriften

steht außer Frage, dass die (Mit)Initiierung des Krefelder Appells der

größte Mobilisierungserfolg der DFU gewesen ist.

Die Verantwortlichen des ‚Friedensrates der DDR', der als nationale

Sektion des sowjetisch dominierten Weltfriedensrates bereits seit Mitte

der 1960er Jahre zum ersten Ansprechpartner der Deutschen Friedens-Union

im zweiten deutschen Staat zählte, registrierten Mitte der 1980er Jahre

mit Sorge, dass der Beginn der Raketenstationierung in der Bundesrepublik

„die Phase der Resignation, der Ratlosigkeit über die weiteren Aufgaben

[der Friedensbewegung] stärker als erwartet begünstigt" habe. Auch

innerhalb der DFU, die unmittelbar nach dem Bundestagsbeschluss zur

Stationierung der amerikanischen Mittelstreckenraketen noch selbstsicher

verkündete, es sei nun „nicht die Zeit, an der Kraft dieser Bewegung zu

zweifeln und die Chancen des schließlichen Sieges der Vernunft in Abrede

zu stellen" konstatierte man im Frühjahr 1984, man sei nun gefordert, die

„Wirkungsmöglichkeiten für die nächsten Jahre zu prüfen."

Ein Außerordentlicher Unionstag der DFU beschloss am 31.

Mai 1984 in Essen die Aufgabe des Partei-Status und legte fest, dass die

Deutsche Friedens-Union fortan als ‚politische Vereinigung' innerhalb der

demokratischen Bewegung für „ihre Grundpositionen, wie das Eintreten für

friedliche Koexistenz und den Kampf gegen den Antikommunismus" werben

werde. Bei den folgenden Wahlen zum Europaparlament im Jahre 1984 und zur

Bundestagswahl 1987 unterstützte die DFU die DKP-dominierte

‚Friedensliste', die jedoch wahlpolitisch keinerlei Erfolge

zeitigte.

Die Zuspitzung der

gesamtgesellschaftlichen Krisensymptome in Osteuropa in der zweiten

Hälfte der 1980er Jahre und die durch Michael Gorbatschow unter den

Schlagwörtern ‚Glasnost' und ‚Perestroika' in der Sowjetunion

einsetzenden Reformen, führten innerhalb der kommunistischen Parteien zu

Überprüfungen ihrer politischen Strategie. Die SED-Führung lehnte die

Reformvorstöße der Moskauer Führung ebenso ab, wie die sich der

Ost-Berliner Linie verpflichtete Parteiführung der DKP um Herbert

Mies.

Die DFU ging in ihrer nach einem fast

zweijährigen Diskussionsprozess im Juni 1989 verabschiedeten

‚Programmatischen Erklärung' nicht konkret auf die rasanten Veränderungen

in Osteuropa ein und unterstrich lediglich, man sei „überzeugt, dass in

einer Periode des Umbruchs die politische Vereinigung DFU große Aufgaben

und Möglichkeiten" habe, „an der Durchsetzung eines neuen Denkens und

einer neuen Politik mitzuwirken." Nachdem die DFU-Führung noch im Februar

1989 die „schon traditionelle Friedenspolitik der DDR" lobte, mehrten

sich im Sommer kritische Stimmen. Die blutige Niederschlagung der

Protestbewegung auf dem Tiananmen-Platz in Peking durch die

kommunistische Staats- und Parteiführung Chinas, die

SED-Politbüro-Mitglied Egon Krenz als notwendige Maßnahme zur Abwehr

eines „konterrevolutionären Umsturzes" bezeichnete, wurde seitens der

DFU-Führung heftig kritisiert. In einem Telegramm an die Chinesische

Botschaft in Bonn protestierte man „gegen das gewaltsame Vorgehen der

Armee in Peking" und betonte, dass „mit Panzern (…) ein Prozess der

Demokratisierung nicht aufzuhalten" sei. Die vom bayerischen

DFU-Landesvorsitzende Gerhard Bitterwolf Ende Juni 1989 diagnostizierten

„Merkmale einer tiefen politischen, ökonomischen und moralischen Krise,

in der sich der Sozialismus nicht nur in der Sowjetunion" befinde,

führten in der DDR im Herbst 1989 zum Zusammenbruch der SED-Herrschaft,

der ein abruptes Ende der finanziellen Unterstützung für die DKP und ihr

‚Bündnisumfeld' zur Folge hatte.

Am 20. November

1989 kam der Arbeitsausschuss der DFU zu dem Schluss, dass das Ziel, die

Deutsche Friedens-Union „zu erhalten, nur zu erreichen sei, wenn

drastische Einsparungen, die Schließung von Büros und die Entlassung von

Mitarbeitern sofort eingeleitet würden." Bundesgeschäftsführer Willi van

Ooyen erklärte in einem Interview, durch „die Entwicklung in der DDR" sei

„eine entscheidende Finanzquelle überraschend versiegt." Der

geschäftsführende Vorstand des DFU-Landesverbandes Bremen bemerkte in

einem Rundschreiben an die Mitglieder, nun sei „an den Tag gekommen, dass

die DFU zu rund 80 Prozent von Geldern aus der DDR abhängig" gewesen sei.

„Unsere offensichtliche Gutgläubigkeit, die uns nie" habe „nachfragen

lassen, wie die finanzielle Basis der DFU" aussehe, räche „sich bitter."

Die Organisation, „die sich der Demokratie und dem Frieden radikal

verpflichtet" wisse, sei „durch konspirative Fremdfinanzierung

diskreditiert worden."

Die Bundesgeschäftsstelle

der DFU wurde Ende März 1990 geschlossen, die Abwicklung der

Landesgeschäftsstellen erfolgte ebenfalls zwischen Dezember 1989 und März

1990. Die Bremer DFU beschloss auf einer Mitgliederversammlung am 17.

Januar 1990 als einziger Landesverband die „sofortige Auflösung (…) und

den damit verbundenen Austritt aus dem Bundesverband der Deutschen

Friedens-Union." Um die positiven Seiten der Arbeit der DFU nicht weiter

zu diskreditieren, sei es „notwendig, jetzt einen eindeutigen Bruch zu

vollziehen."

Am 9. Juni 1990 beschlossen die

Teilnehmer des letzten Unionstages im Gemeindesaal der Wiesbadener

Ringkirche, „die DFU als Bundes-Organisation aufzulösen" und gaben für

die Mitglieder die Empfehlung aus, „in Ländern, Regionen und Bezirken

über die geeignete Form der Weiterarbeit zu beschließen."

Die Landesverbände bemühten sich mit unterschiedlichem

Erfolg, die politische Arbeit fortzuführen. Am 30. Juni 1990

konstituierte sich im Frankfurter DGB-Haus der Regionalverband

‚DFU-Rhein/Main', welcher in der Folge auch zentrale

Koordinationsfunktionen übernahm, etwa in der Ostermarsch-Bewegung, in

der sich weiterhin viele DFU-Mitglieder engagierten bzw.

engagieren.

Aufbau und Organisation der DFU

Laut dem ersten, auf der Gründungsversammlung am 17.

Dezember 1960 verabschiedeten Organisationsstatut war der Bundesparteitag

- später ‚Unionstag' genannt - das oberste Organ der DFU. Dieser wählte

den Bundesvorstand, dem im Rahmen der Beschlüsse des Bundesparteitags und

der Satzung die politische und organisatorische Leitung der Partei

oblag.

Aus seiner Mitte wählte der Bundesvorstand

den geschäftsführenden Vorstand sowie das Direktorium, welches die

‚kollektive Parteiführung' bildete. Die Mitgliederzahl des Direktoriums

schwankte in den Jahren von 1961 bis 1985 zwischen drei und sieben

Personen. Die Bundesgeschäftsstelle der DFU befand sich in Köln.

Die nachgeordneten Gliederungen der DFU bestanden aus

zehn Landesverbänden, deren Geschäftsstellen in den jeweiligen

Landeshauptstädten beheimatet waren. In West-Berlin besaß die DFU

aufgrund des besonderen Status der Stadt keinen Landesverband. Weiter

existierten Bezirksverbände, die nach politischer und wirtschaftlicher

Zweckmäßigkeit die Bildung von Ortsverbänden genehmigen konnten.

Eine Besonderheit waren die sogenannten ‚Beiräte',

welche bei den einzelnen Verbandsgliederungen mit beratender Funktion

eingerichtet werden konnten. In diese Beiräte, mit denen die DFU ihrem

bündnispolitischen Sammlungscharakter Rechnung trug, konnten

Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens als Einzelpersonen oder

Vertreter von Organisationen berufen werden, wobei eine

DFU-Mitgliedschaft nicht erforderlich war.

Nach

Aufgabe des Partei-Status durch Beschluss des Außerordentlichen

Unionstages am 31. Mai 1984 in Essen blieben die Organe und Gliederungen

weiterhin bestehen.

Die ein Jahr später auf dem

11. Ordentlichen Unionstag am 21. April 1985 in Bremen beschlossene neue

Satzung der DFU sah erstmalig die Wahl eines Arbeitsausschusses aus der

Mitte des Bundesvorstandes vor, der als eine Art geschäftsführendes

Gremium tätig werden sollte. Die DFU-Kommission für Organisationfragen

kam auf ihrer Beratung zu Beginn des Jahres 1988 zu dem Schluss, „dass

sich das Direktorium als Leitungsgremium überholt" und sich mittlerweile

vielmehr „der Arbeitsausschuss zu einem operativ-aktuellen Gremium

entwickelt" habe. Aus der vom 12. Ordentlichen Unionstag am 23./24. April

1988 beschlossenen Satzung wurde die Funktion des ‚Direktoriums'

entfernt. Der vom Bundesvorstand gewählte Arbeitsausschuss war fortan das

Leitungsgremium der DFU. Gleichwohl die DFU seit 1962 einen

Bundesgeschäftsführer besaß, wurde erstmals 1988 satzungsmäßig

festgelegt, dass der Arbeitsausschuss die Bundesgeschäftsführung ernennt.

Entscheidenden Einfluss auf die Parteiarbeit hatte während der Existenz

des Direktoriums der ebenfalls im Organisationsstatut der Partei bzw. der

‚politischen Vereinigung' nicht erwähnte ‚Sekretär' dieses

Gremiums.

Bundesparteitage (Unionstage) der

DFU

17.12.1960 Gründungsversammlung in

Stuttgart

28.2.1962 2. Ordentlicher Unionskongress

in Frankfurt/Main

5./6.6.1964 Außerordentlicher

Unionstag in Frankfurt/Main

13.3.1965 3.

Ordentlicher Unionstag in Duisburg

5.6.1968 4.

Ordentlicher Unionstag in Dortmund

13.10.1968

Außerordentlicher Unionstag in Hanau

31.10./1.11.1970 5. Ordentlicher Unionstag in Köln

3.6.1973 6. Ordentlicher Unionstag in Mainz

29./30.11.1975 7. Ordentlicher Unionstag in Dortmund

15./16.4.1978 8. Ordentlicher Unionstag in Köln

15.11.1980 9. Ordentlicher Unionstag in Duisburg

17.4.1983 10. Ordentlicher Unionstag in Köln

21.4.1985 11. Ordentlicher Unionstag in Bremen

23./24.4.1988 12. Ordentlicher Unionstag in

Frankfurt/Main

9.6.1990 13. Ordentlicher Unionstag

in Wiesbaden

Direktorium der DFU

1961: Lorenz Knorr 1962: Lorenz Knorr

Renate

Riemeck Renate Riemeck

Karl Graf von Westphalen

Karl Graf von Westphalen

1965: Lorenz Knorr 1968:

Lorenz Knorr

Karl Graf von Westphalen Karl Graf

von Westphalen

Arno Behrisch Arno Behrisch

Mira von Kühlmann Mira von Kühlmann

Heinrich Werner Heinrich Werner

Heinz-Joachim

Nagel

Josef Weber

1970:

Lorenz Knorr 1973: Lorenz Knorr

Arno Behrisch Arno

Behrisch

Heinrich Werner Heinrich Werner

Josef Weber Josef Weber

Hilde

Westphal Hilde Westphal

1975: Lorenz Knorr 1978:

Lorenz Knorr

Arno Behrisch Arno Behrisch

Heinrich Werner Josef Weber

Josef

Weber Hilde Westphal

Hilde Westphal Simon-Peter

Gerlach

Simon-Peter Gerlach Ingrid Kurz

Ingrid Kurz Michael Höhn

1980:

Lorenz Knorr 1983: Lorenz Knorr

Arno Behrisch Arno

Behrisch

Josef Weber Josef Weber

Hilde Westphal Hilde Westphal

Simon-Peter

Gerlach Ingrid Kurz

Ingrid Kurz Michael Höhn

Michael Höhn Horst Bethge

1985:

Lorenz Knorr

Arno Behrisch

Josef Weber

Hilde Westphal

Ingrid Kurz

Michael Höhn

Horst Bethge

Arbeitsausschuss der DFU

1988: Heinz Dreibrodt

Helga

Ebel

Ulrich Foltz

Ingrid

Kurz

Willi van Ooyen

Meike

Plesch

Dorlies Pollmann-Wallraff

Horst Trapp

Johannes Voigtländer

Wolf-Rüdiger Wilms

aus:

Einleitung zum Findbuch von: Christoph Stamm, Berlin 2011

Bearbeitungshinweis: Im 2008

veröffentlichten Tätigkeitsbericht des Bundesarchivs wurde vermerkt, dass

es gelungen sei, „die Überlieferung der Deutschen Friedens-Union (DFU)"

zu übernehmen. Da das Bundesarchiv es als zentrale Aufgabe begreift,

„Dokumentationszentrum für die wissenschaftliche Erforschung und

publizistische Darstellung deutscher Geschichte in ihren

gesamtstaatlichen Bezügen zu sein", wurde bereits frühzeitig u.a. Wert

darauf gelegt, „systematisch den Niederschlag öffentlicher politischer

Betätigung außerhalb des amtlichen Dokumentationsbereichs zu erwerben, wo

immer dies möglich und nötig war." Der Historiker Hans Ulrich Thamer

bekräftigt, dass „Unterlagen aus privater Trägerschaft, die den Prozess

der Entstaatlichung und der Entstehung immer neuer sozialer Bewegungen

dokumentieren" für die gegenwärtige und zukünftige Forschung „von größter

Bedeutung" seien. Im Bundesarchiv wird vor allem in den

‚Zeitgeschichtlichen Sammlungen' durch das Zusammentragen

tagespolitischer Erzeugnisse politischer Gruppierungen und Parteien deren

Versuch dokumentiert, auf die jeweiligen politischen Entscheidungsträger

öffentlich Einfluss zu nehmen. Hans Booms bemerkte bereits Mitte der

1960er Jahre, der „unabdingbare Kern" einer solchen Zeitgeschichtlichen

Sammlung sei eine Parteien- und Verbandsdrucksachensammlung, „die

pflichtgemäß einzurichten sich zwangsläufig aus der Aufgabe staatlicher

Archive" ergebe. Erst eine Zusammenführung „aller öffentlichen Äußerungen

einer politischen Partei" lasse „in ihrer Gesamtheit deren politisches

Streben und politische Taktik zuverlässig erkennen." In noch stärkerem

Maße ist dies natürlich durch die Auswertung von parteiinternem

Schriftgut möglich.

Unmittelbar nach ihrer

Gründung im Dezember 1960 stellte die DFU dem Bundesarchiv Partei- und

Verbandsdrucksachen für dessen ‚Zeitgeschichtliche Sammlung' zur

Verfügung. Im März 1961 bedankte sich der damalige Archivrat Hans Booms,

dass die Bundesgeschäftsstelle der Deutschen Friedens-Union „um die

Vollständigkeit des hier neu angelegten Bestandes ‚DFU' zu gewährleisten,

das Bundesarchiv ihrer Presseliste angefügt" habe. Bereits zu diesem

Zeitpunkt sprach Booms die Hoffnung aus, dass auch parteiinterne

Drucksachen und Unterlagen „wenn sie einmal ohne aktuellen Bezug geworden

seien sollten, dem Bundesarchiv übereignet werden" könnten.

Abgesehen von den umfangreichen in der ‚Stiftung Archiv

der Parteien und Massenorganisationen der DDR' (SAPMO) verwahrten

Beständen, hat das Bundesarchiv bislang „in recht geringem Umfang"

Schriftgutreste nicht mehr bestehender Parteien erwerben und für die

historische Forschung sichern können. Der Bestand ‚Deutsche

Friedens-Union' (B 442) ist nun nach dem von der SAPMO gesicherten

Bestand der ‚Kommunistischen Partei Deutschlands' (BY 1) die

umfangreichste schriftliche Überlieferung einer bundesdeutschen Partei im

Bundesarchiv.

Der Bestand „Deutsche

Friedens-Union" (B 442) besteht aus zwei unterschiedlichen

Provenienzteilen, die zu einem Gesamtbestand zusammengefügt wurden.

Der erste Teil mit einem Umfang von 200

Archivalieneinheiten besteht aus den Restakten der ehemaligen in Köln

ansässigen Bundesgeschäftsstelle der DFU. Nach einer ersten

Kontaktaufnahme mit dem letzten DFU-Bundesgeschäftsführer Willi van Ooyen

im Jahre 2002, erfolgte die Aktenübernahme durch das Bundesarchiv im

Frühjahr 2007. Nach Auflösung der Bundesgeschäftsstelle im Sommer 1990

befanden sich die Akten zunächst bei dem ehemaligen Mitglied des

DFU-Arbeitsausschusses, Helga Ebel, in Aachen und anschließend über

mehrere Jahre im Elternhaus von Willi van Ooyen in Weeze am Niederrhein.

Bei Sichtung der Unterlagen wurde ein lagerungsbedingter Schimmelbefall

bei einem Drittel der 200 Aktenordner festgestellt, die in der Folge

einer Gamma-Bestrahlung zur Abtötung aller am Objekt vorhandenen

Mikroorganismen unterzogen wurden.

Die Übernahme

des zweiten Bestandteils erfolgte Ende Oktober 2008 auf Vermittlung von

Willi van Ooyen, der im Februar desselben Jahres zum

Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei im Hessischen Landtag gewählt

worden war. Die Unterlagen wurden in Wiesbaden vom Bundesarchiv

übernommen. Bei den 93 Aktenordnern mit einem Gesamtumfang von sieben lfm

Schriftgut handelt es sich um eine Materialsammlung des DFU-Politikers

Heinz-Joachim Nagel. Er war Partei-Mitbegründer, langjähriger

Vorsitzender des hessischen DFU-Landesverbandes (1962-1986) sowie

langjähriges Mitglied des Bundesvorstandes. Zudem gehörte er zwei Jahre

(1968-1970) dem ‚Direktorium', dem ‚kollektiven Führungsgremium' der

Deutschen Friedens-Union an. Neben Unterlagen mit starken hessischen,

teilweise auch lokalen Bezügen - Nagel lebte lange Zeit in Gießen -

befindet sich in den Akten umfangreiches Material mit bundespolitischem

Bezug.

Im April 2014 sind weitere 22 AE des

Hamburger Landesverbandes in das Bundesarchiv gelangt. Es handelt sich um

die Handakten des Mitbegründers der DFU und langjährigem

Landesvorsitzenden, Horst Bethge (1935-2011). Die Signaturen lauten B

442/294-315.

aus: Einleitung zum Findbuch von:

Christoph Stamm, Berlin 2011

Bestandsbeschreibung: Die

Ausarbeitung der Klassifikation erfolgte nach

sachthematisch-strukturellen Gesichtspunkten. Da ein Aktenplan der

Bundesgeschäftsstelle nicht ermittelt werden konnte und wahrscheinlich

auch nicht existierte, wurden die Unterlagen entsprechend ihrem Inhalt in

die erstellten Klassifikationsgruppen eingeteilt.

Die personenbezogenen Unterlagen von führenden Vertretern der DFU

wurden in einer Klassifikationsuntergruppe „Handakten der DFU-Führung"

vereinigt. Es sind dies vor allem programmatische Konzepte, Rede- und

Artikelmanuskripte sowie vereinzelter Schriftverkehr. Die Laufzeit dieser

Unterlagen erstreckt sich weitgehend auf die 1960er Jahre. Eine Ausnahme

bilden die Unterlagen von Heinz-Joachim Nagel aus dem zweiten

Ablieferungsteil des Gesamtbestandes, deren Laufzeit vom Dezember 1960

bis 1986 reicht. Diese Unterlagen wurden aufgrund der Personenbezogenheit

trotz ihres Umfangs diesem Gliederungspunkt zugeordnet. Lediglich

Unterlagen über das für die 1969 stattfindenden Bundestagswahlen

gegründete Wahlbündnis „Aktion Demokratischer Fortschritt" (ADF) wurden

aus diesem zweiten Ablieferungsteil entnommen und der

Klassifikationsgruppe „Befreundete Parteien und Organisationen" angefügt.

Bei diesen Akten war zudem eine chronologische Bandfolge möglich.

Die Akten des Bestandes B 442 wurden vom Verfasser in

der Archivdatenbank BASY-S verzeichnet.

aus:

Einleitung zum Findbuch von: Christoph Stamm, Berlin 2011

Die Akten B 315/294-315 wurden 2014 im Bundesarchiv

bewertet und erschlossen.

Inhaltliche Charakterisierung: Der

Bestand umfasst insgesamt 20 lfm Schriftgut (315 Akten) aus den Jahren

1960 bis 1996.

Die Akten aus der ersten

Ablieferung befanden sich in den Original-Stehordnern der ehemaligen

DFU-Bundesgeschäftsstelle und besaßen entsprechende Rückenbeschriftungen.

Teilweise waren nachträglich Unterlagen zu anderen als auf dem Ordner

vermerkten Themen abgeheftet worden, die im Rahmen der nun erfolgten

Bearbeitung entweder thematisch passenden Akten beigefügt oder separat in

einer neuen Verzeichnungseinheit abgelegt wurden.

Die Akten enthalten vor allem Schriftgut aus den 1960er und den

1980er Jahren. Aus den Jahren 1970 bis Mitte der 1980er Jahre liegen nur

vereinzelte Materialien vor. Es finden sich Unterlagen zu den als

„Unionstage" betitelten Bundesparteitagen der DFU sowie - allerdings

lückenhaft - Ergebnisprotokolle der Sitzungen des Bundesvorstands, des

Direktoriums und des Mitte der 1980er Jahre eingesetzten

Arbeitsausschusses. Schriftverkehr der Bundesgeschäftsstelle liegt vor

allem für die 1960er Jahre sowie für die zweite Hälfte der 1980er Jahre

vor. Hier existiert eine Lücke von 1970 bis 1986. Zudem fanden sich

Manuskripte und Ausarbeitungen von Reden und Artikel führender

DFU-Politiker sowie Arbeitsunterlagen der vom Bundesvorstand nach

thematischen Gesichtspunkten eingerichteten Arbeitskreise, Kommissionen

und Referate.

Das in den Akten ebenfalls in großer

Anzahl anzutreffende Druckgut wird nach einer Entscheidung des

Fachreferates in den Akten belassen, um den Nutzern einen möglichst

geschlossenen Bestand aus internem und veröffentlichtem Schriftgut

präsentieren zu können.

Der zweite

Ablieferungsteil beinhaltet eine chronologische Sammlung von

DFU-Unterlagen (Schriftverkehr, Druckgut der Bundesebene und

nachgeordneter Gliederungen, Manuskripte) sowie sachthematische

Sammlungen (etwa Wahlprogramme anderer Parteien anlässlich von Bundes-

und Landtagswahlen, Materialsammlungen zu fachpolitischen Themen,

Zeitungsausschnitte). Sie wurde von Heinz-Joachim Nagel angelegt, der

mehrere Jahrzehnte in Führungsgremien der DFU tätig war.

Die chronologische Sammlung beginnt am 1. Dezember 1960

und endet am 31. Dezember 1986. Lücken existieren vom 1. August bis 15.

Oktober 1974 sowie vom 1. Januar bis 31. Mai 1985. Neben Unterlagen zur

DFU findet sich auch Material von mit der DFU befreundeter Organisationen

und Gruppierungen sowie anderer Parteien und Vereinigungen, etwa der

‚Initiative „Weg mit den Berufsverboten"' oder der ‚Krefelder

Initiative'.

Unterlagen über die verdeckte

Zusammenarbeit mit den in der DDR für die dortige „Westarbeit" betrauten

Stellen (etwa Westkommission bzw. Arbeitsbüro des Zentralkomitees der

Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands) sind im Bestand B 442 nicht

vorhanden. Auch über die finanziellen Zuwendungen aus der DDR, die in der

Regel über die sorgsam abgeschirmte SED-ZK-Abteilung ‚Verkehr'

abgewickelt wurden, finden sich im Bestand keine Belege.

aus: Einleitung zum Findbuch von: Christoph Stamm,

Berlin 2011

Die aus Hamburg übernommenen

Unterlagen (Handakten Horst Bethge) befanden sich in beschrifteten

Sammlern.

Erschließungszustand:

online-Findbuch, bearbeitet von Christoph Stamm, Berlin 2011

Zitierweise: BArch B

442/...

- Reference number of holding

-

Bundesarchiv, BArch B 442

- Extent

-

318 Aufbewahrungseinheiten; 11,4 laufende Meter

- Language of the material

-

deutsch

- Context

-

Bundesarchiv (Archivtektonik) >> Bundesrepublik Deutschland mit westalliierten Besatzungszonen (1945 ff) >> Politische Parteien und Gruppierungen

- Date of creation of holding

-

1960-offen

- Provenance

-

Deutsche Friedens-Union (DFU), 1960-1990

- Other object pages

- Online-Beständeübersicht im Angebot des Archivs

- Last update

-

16.01.2024, 8:43 AM CET

Data provider

Bundesarchiv. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Bestand

Associated

- Deutsche Friedens-Union (DFU), 1960-1990

Time of origin

- 1960-offen