Baudenkmal

Odenwaldhalle; Michelstadt, Erbacher Straße 31, Erbacher Straße 33

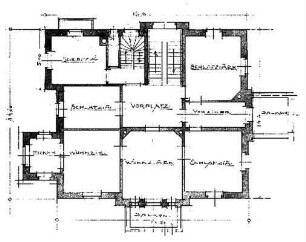

Odenwaldhalle mit Frei- und Grünflächen, 1957-61Neben dem wirtschaftlichen Aufschwung waren die Jahre des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg in der BRD bestimmt durch eine gesellschaftliche Umstrukturierung, die vor allem im ländlichen Raum die Entstehung neuer kommunaler Bauaufgaben mit sich zog.Die Schaffung moderner Kommunikationsmittelpunkte, die vor allem die Stärkung des gesellschaftlichen Miteinanders, die Förderung ländlichen Brauchtums und die Wiederbelebung des kulturellen Lebens ermöglichen sollten, wurde durch den so genannten Hessenplan und das Programm „Soziale Aufrüstung des Dorfes“ vorangetrieben. Mittels des unter Federführung des damaligen hessischen Ministerpräsidenten Georg-August Zinn aufgestellten Hessenplans entstanden bis in die 1970er Jahre hinein landesweit so genannte Dorfgemeinschafts- und Bürgerhäuser, die neben Vereins- und Freizeiträume auch kommunale Badeanlagen, Gefrierräume, Waschküchen, Gastronomie oder Kindertagesstätten beherbergten. Der Hessische Rundfunk stiftete für jede Einrichtung einen Fernsehempfänger.Auch größere Multifunktionsbauten, die neben den Nutzungsmöglichkeiten des Dorfgemeinschaftshauses als Versammlungs- und Sportstätten ein zusätzliches Angebot an Aufenthalts- und Beschäftigungsmöglichkeiten boten, konnten durch den Hessenplan mitfinanziert werden.In Michelstadt hatte sich bereits Ende der 1940er Jahre innerhalb der Bürgerschaft sowie auf der Ebene des örtlichen Vereinswesens der Wunsch nach einem neuen vielfältig nutzbaren Gemeinschaftsbau formuliert. Vor allem für die Durchführung größerer Sportveranstaltungen und Festivitäten fehlten in der bevölkerungsmäßig größten Stadt des damaligen Landkreises Erbach die entsprechenden Räumlichkeiten.Das von kommunaler Seite früh projektierte Vorhaben zum Bau einer Sport- und Veranstaltungshalle mit weiteren Räumen zur bürgerschaftlichen Nutzung zog sich vor allem aufgrund der angespannten Finanzlage über viele Jahre. Trotzdem erfolgten die Planungen mit bemerkenswerter Sorgfalt. So fand 1954 eine eigens für die Ermittlung möglicher architektonischer Vorbilder arrangierte Besichtigungsfahrt von Schulen und Turnhallen in Südhessen durch ausgewählte Mitglieder des Magistrats und den planenden Architekten A. Bechthold statt. Darauf aufbauend entstanden die Entwürfe für den Michelstädter Neubau. Neben Bechthold waren der Darmstädter Architekt Ernst Samesreuth sowie der Innenarchitekt und Direktor der Werkkunstschule Darmstadt Hans Hartl bei der inneren Ausgestaltung beratend tätig.Vorgesehen wurden ein großer Saal mit Bühne und ein repräsentatives Foyer mit Schauvitrinen für die Bewerbung von Veranstaltungen und das Portfolio regional ansässiger Firmen. Durch den während der Planung festgestellten Mehrbedarf an Räumlichkeiten musste der ursprüngliche Bauentwurf erweitert werden und bot in seiner umgesetzten Form auch Platz für die Unterbringung der Stadtbibliothek, kleinerer Clubräume, einer Sozialstation und diverser funktionaler Nebenräume (Umkleiden, Sanitäranlagen, Garderobe etc.). Auch Bereiche für die Gastronomie, Lese- und Wärmeraum sowie zwei vermietbaren Wohnungen konnten mittels eines ergänzenden Anbaus hergestellt werden. Erst nach der Einweihung der Halle erfolgte die Einbringung einer Bundeskegelbahn und einer Schießanlage.Eine umfassende Freiflächengestaltung komplettierte die Baulichkeiten. Neben einer schmuckvollen Brunnenanlage und einer einladenden Terrasse ließ man zahlreiche Sitzgelegenheiten (u.a. einen Freileseplatz) und Spazierwege in die parkanlagenartige Gestaltung des direkten Umfeldes einbringen; darüber hinaus entstanden eine kleinere Sportfreifläche, die auch als Parkplatz dient und ein Kneippbecken. Ein Teil der großen Freifläche südliche der Halle war temporär mit einer Minigolfanlage bespielt.Die Bauarbeiten für das neue „Zentrum zwischenmenschlicher Begegnungen im Odenwald“ begannen 1957 und konnten dank hälftiger Kostenübernahme durch das Hessenplan-Programm knapp vier Jahre später vollendet werden, wobei sich die Gesamtkosten auf rund 1,6 Mio. Mark beliefen.Die Standortwahl war auf ein bisher unbebautes Grundstück an der Erbacher Straße, einer wichtigen Nord-Süd-Erschließung, gefallen, in dessen unmittelbarer Nähe sich auch das städtische Gymnasium, das damals noch im Bau befindlich Behördenzentrum sowie das noch weitgehend zu erschließende Neubauquartier im Südosten der Stadt befanden.Die feierliche Einweihung fand am 17. Dezember 1961 statt. Allerdings war die Inbetriebnahme bereits während der laufenden Bauarbeiten erfolgt – ein deutlicher Verweis auf den dringlichen Bedarf an Veranstaltungsräumen. Die Namensgebung oblag dem damaligen hessischen Innenminister Heinrich Schneider. Als wichtigstes Gemeinschaftshaus in der Region erhielt der Baukomplex den Namen „Odenwaldhalle“. Schneider lobte das Bauvorhaben als „soziale Tat ersten Ranges“ und hob die Bedeutung Michelstadts als Kristallationspunkt für weite Teile des Odenwalds hervor. BaubestandDer Baukomplex der Odenwaldhalle besteht aus drei Bauteilen, unter denen der in Ost-Westrichtung ausgerichtete Hallenbau das zentrale Element darstellt. Die Stahlbetonskelettkonstruktion nimmt das repräsentative Foyer, den großvolumigen Veranstaltungssaal und die zu seiner Bespielung notwendigen Nebenräume auf. Im erst nachträglich geplanten Keller fanden die große Garderobe, die ehemals kommunalen Waschräume sowie Kegelbahn und Schießstand ihren Platz (die beiden letzteren heute weitgehend noch im Originalzustand erhalten).Die Fassade des rechteckigen, mit einem flachen Walmdach versehenen Baukörpers der Halle wird im Süden und Osten vor allem durch ihre regelmäßige, großflächige Durchfensterung strukturiert. Die durch Betongurte gerahmten Fensterachsen weisen weitgehend die originalen Fenster mit Strukturverglasung auf. Jedes Fensterkompartiment besteht jeweils auf vier Scheiben (im Bereich des Veranstaltungssaales mit passenden Oberlichtern).Der Eingangsbereich an der Ostseite ist als Windfang ausgebildet, hier noch zu finden die bauzeitliche mehrteilige Wandbeleuchtung bestehend aus kreisrunden Leuchtkörpern. Die Belichtung des Foyers erfolgt durch eine geschosshohe Fenstergliederung an der Westseite. Neben dem großformatig verglasten Eingangsbereich mit seinen drei im Original erhaltenen Flügeltüren belichten vier schlanke sprossierte Fenster den Raum, die ursprünglich als Buntglasfenster vorgesehen waren.Vermutlich aus Kostengründen wurde auf die angedachte Bauzier der Odenwaldhalle, für die bereits Angebote eingeholt worden waren, nahezu vollständig verzichtet. Erhalten hat sich das Emblem der Hessenplan-Förderung an nördlichen Längsseite der Halle. Auch ohne weitere dekorative Gestaltung wirkt die klar strukturierte und wohlproportionierte Hallenfassade, deren Hauptschauseite im Osten der in zeitgenössischer Type gestaltete Schriftzug „Odenwaldhalle“ ziert (diese bauzeitlich direkt auf dem Windfang angebracht, der ursprüngliche Standort eines zweiten, ebenfalls ältere Schriftzuges im Bereich der Dachzone bisher unbekannt). An der nördlichen Längsseite schließt der nach Osten eingeschossig ausgebildete Zwischenbau an. Er diente vor allem der Aufnahme der geräumigen Küche. Seiner durchfensterten Ostseite (erneuert) ist die Terrasse vorgelagert. Der Verbindungsgang des Zwischenbaus führt in das wohnausartige Bürgerhaus, dessen Erdgeschoss zuletzt die Gastronomie aufnahm. Im Keller befanden sich die Räume der Stadtbibliothek. Das Obergeschoss bot mit zwei Mietwohnungen Wohnraum für den Gaststättenpächter und den Hausmeister. Das in den leichten Geländeversprung eingebrachte Gebäude ebenfalls mit flachem Walmdach versehen und in seiner bauzeitlichen Kubatur und Durchfensterung weitestgehend ungestört erhalten. InnenGestalterische Qualitäten zeigt vor allem das großzügig dimensionierte Foyer der großen Halle mit seiner bauzeitlichen Holzvertäfelung und den an südlichen Schmalwand angebrachten Schauvitrinen. Sicherlich unter dem Einfluss Hans Hartels entstanden, fungiert jedoch vor allem die breite Wendeltreppe als Blickfang. Eine schmale Wandlattung begleitet den Treppenlauf mit seinen eleganten Handläufen, dessen sich nach oben verbreiternden Proportionen ganz der Ästhetik der 1950er Jahre entsprechen und von der Untersicht nahezu skulptural anmuten. Erhalten sind außerdem dekorative Details, wie die schlanken hochrechteckigen Wandleuchten (diese auch an den in den Raum gestellten Säulen) und die in zeitgenössischen Schrifttypen angebrachten Raumbezeichnungen („Saal“ und „Garderobe“) aus Metall. Im Original überkommen ist auch der Fliesenbelag des Foyers in Terrazzo-Optik.Die übrigen Räumlichkeiten sind gemäß der ursprünglichen Planung als reine Zweckräume funktional ausgeformt. Bemerkenswert sind noch die in den beiden Clubräumen im Obergeschoss der großen Halle erhaltenen bauzeitlichen Holzvertäfelungen sowie Wandschränke und Vitrinen. Hier auch überkommen die Boden- und Deckengestaltung sowie der Einbau eines Barausschanks mit Theke und Vitrinen, außerdem Türen und Fensterbänke. Durch die Öffnung einer schaldichten Ziehharmonikatür können beide Räume zum so genannten „Kleinen Saal“ zusammengeschaltet werden.Von vorneherein ebenfalls deutlicher auf Funktionalität ausgelegt, überzeugt der den Großteil des Hallenbaukörpers einnehmende Veranstaltungssaal zunächst augenscheinlich aufgrund seines eindrucksvollen Volumens. Seine stimmige, schlichte Wand- und Bodengestaltung wird neben der großzügigen Durchfensterung durch hölzerne Oberflächen bestimmt, die sich im Format partiell im Foyer wiederholen (schmale Lattenvertäfelung an den Stirnseiten, die Vertäfelung der Längsseiten nachträglich eingebracht). Während die nördliche Längsseite die Zugänge zu den Nebenräumen aufnimmt, wird die südliche Längsseite durch die regelmäßigen Austritte mit ihren originalen Glastüren strukturiert. Sie korrespondiert durch ihre offene Gestaltung gekonnt mit dem Außenraum. Ebenfalls erhalten ist die helle Deckengestaltung mit kleinformatigen kreisförmigen Beleuchtungselementen. Die an der westlichen Schmalseite eingebrachte Bühne noch mit weitgehend originaler Bühnentechnik. Im Gegenüber wird der Eingangsbereich durch die einfach gegliederte Empore überfangen. DenkmalwertDer als denkmalwert erkannte Bestand umfasst die Baulichkeiten und Freiflächen der Odenwaldhalle gemäß ihrer ursprünglichen Konzeption um das Jahr 1960. Der Fokus liegt dabei deutlich auf dem Baukörper der großen Halle mitsamt seinen Räumlichkeiten (hier vor allem der große Veranstaltungsraum mit Empore und Bühne) sowie dem vorgelagerten Freiplatz mit Brunnen und der im Südwesten angrenzenden großen Grünfläche. Letztere fungiert neben ihrem (bau- und nutzungs)historischen Zeugniswert auch als Wirkungsraum der außergewöhnlich großformatigen Architektur. Die dreiteilige Brunnenanlage mit zugehöriger Einfassung ist ein überkommener Teil der ursprünglich auf ein nennenswertes Maß an Aufenthaltsqualität ausgelegten Freiraumgestaltung und damit ebenfalls erhaltenswert.Gemäß dem bauzeitlichen Entwurf vornehmlich strukturell bedeutsam sind der Zwischenbau und das nördlich angrenzende wohnhausartige Gebäude des Bürgerhauses. Während die beiden Baukörper in ihrer Kubatur noch der ursprünglichen Dimension entsprechen, ist ihre im Äußeren wie im Inneren ohnehin deutlich funktionale Ausgestaltung partiell bereits durch spätere Sanierungsmaßnahmen verändert und damit von untergeordneter Bedeutung.Die Odenwaldhalle gilt als typischer Vertreter der in den 1950er Jahren neu etablierten multifunktionalen Gemeinschaftsarchitektur. Aufgrund der in Form und Materialität bemerkenswert authentischen Überlieferung ihres bauzeitlichen Entwurfs hat sie architekturhistorischen Zeugniswert. Als gesellschaftlicher Treffpunkt und über viele Jahrzehnte intensiv und vielseitig bespielter Veranstaltungsort ist sie zudem von regionalhistorischer Bedeutung. Die Odenwaldhalle ist mitsamt der zugehörigen Frei- und Grünflächen als denkmalwert gemäß § 2 Abs. 1 Hessisches Denkmalschutzgesetz erkannt.

- Location

-

Erbacher Straße 31, Erbacher Straße 33, Michelstadt, Hessen

- Classification

-

Baudenkmal

- Last update

-

26.02.2025, 9:25 AM CET

Data provider

Landesamt für Denkmalpflege Hessen. If you have any questions about the object, please contact the data provider.

Object type

- Baudenkmal